2025年秋の日本のワイナリ訪問、今年は、山梨県北杜市の「八ヶ岳グランヴェール」「シャルマンワイン」、そして甲州市の「シャトー・メルシャン勝沼ワイナリー」です。新興のワイナリーと老舗のワイナリーですが、改めて日本ワインの造り手の真摯な取り組みとワインのレベルを体感できる貴重な体験でした。

八ヶ岳グランヴェール・ヴィンヤード・ワイナリー

ワイナリーについて

八ヶ岳グランヴェールは、株式会社City Farmという山梨県韮崎市でブドウ栽培の専門企業が北杜市小淵沢に2024年に立ち上げた新鋭のワイナリーです。

畑は山梨県内の韮崎、白州と、今回訪れた小渕沢にあります。

八ヶ岳や甲斐駒ヶ岳の麓に広がる小渕沢の畑は、16ha(現在の植栽7haほど?)ありますが、もともとは、「花パーク」という公園で、2~3年前に植樹したとのことで、昨年は生産せず、今年は、少量スパークリングを生産したようです。現在、シャルドネ、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、ゲヴェルツトラミネール、甲州、メルロー、カベルネ、ピノノワールを試験的に栽培しており、八ヶ岳の火山活動でできた火山岩、粘土、瓦礫の混ざった土壌でパワーとフィネスを兼ね備えた力強いワインを期待しているとのこと。標高は900mあり、昔は難しかったがブドウ栽培が最近の温暖化の影響で可能になったものの、短い秋の中でどれだけブドウを完熟させるかがポイントになるようです。

白州の畑は、花崗岩の上の粘土質の土壌で傾斜地のため、水はけがよく、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、マスカット・ベリーAを栽培しており、韮崎は、メルロー等の赤ワイン用品種を中心に栽培しているようです。いずれも15年ほどの樹齢で、現在のワインは、この2つの畑のブドウから生産されており、一部は他社にも卸しているとのこと。

醸造所の見学

続いて醸造所の見学です。ワイナリーの醸造責任者?の瀬沼さんに案内していただきました。

醸造用タンクはイタリア製で赤白兼用、全稼働すれば4万本くらい(現在1.2万本くらい)とのこと。

約50樽。ほぼフレンチオークで、ハンガリアンやアメリカンオークを試験的に導入しており、新樽率白10~20%、10~16ヶ月、赤で60~80%新樽で15~20ヶ月熟成と比較的赤の新樽率が高いようです。

熟成庫は、15度75%で管理。MLFは自然/添加両方で、発酵温度との兼ね合いで調整しているとのこと。

韮崎メルロについては、渋くなる傾向があり、(清澄化の為の)卵白処理しても渋さが抜けないのが悩みのようです。

樽はオープングレイン(タイトグレインに比べ酸素を通しやすく、熟成スピードも速い)を使用。ブドウが持っているタンニンと樽が持っているタンニンが重なるとあまり良くないが、ブドウのアントシアニンが酸素を媒介として結合することで舌触りが良くなるとのこと。焼きはミディアムが中心で、色々と試しているようです。

ブドウのポテンシャルは高く、ワインは15%のアルコール度数があるようです。抽出の強さや醸し時間の長さ等色々と工夫しているようです。樽からのワインの香りを嗅がせていただきましたが、熟成途中ながら黒系果実の素晴らしい香りでした。

↓こちらは、DARNAJOU社の樽。Petrusで使用されている樽として有名です。

試飲前にワイナリーの前に広がる畑を見学させていただきました。

流石に植えて2~3年なので、未だ幹も細いです。仕立ては、一文字短梢(主幹から左右に枝を水平に伸ばし、T字型に整える仕立て)のようです。

テースティング&ランチ

場所を試飲室に移してテースティングです(プライバシーの関係で加工しています)

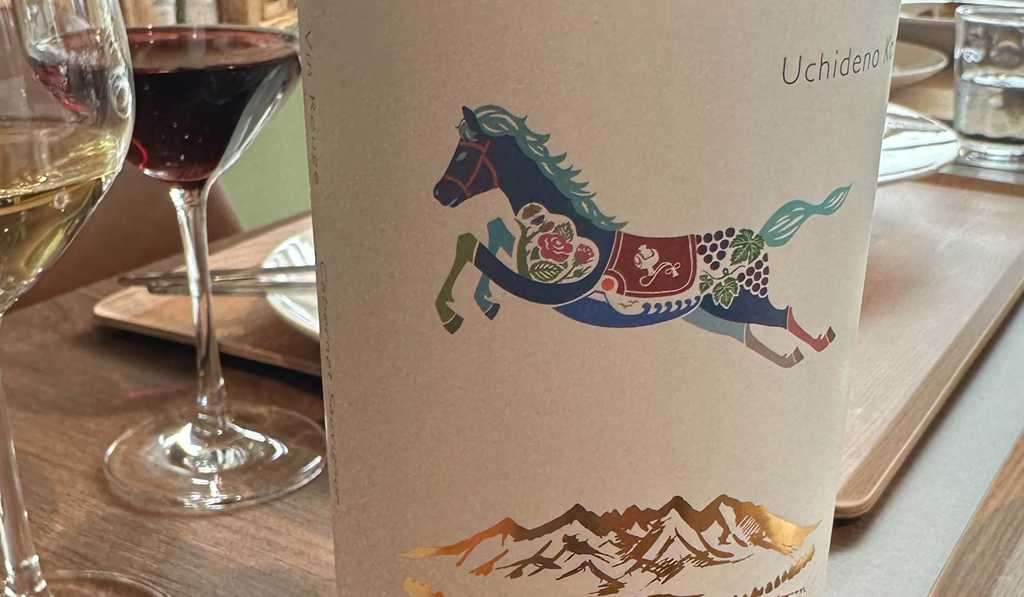

まず、白から。どちらも2023年のシャルドネです。ラベルには馬のモチーフと八ヶ岳・ワイナリー・畑のイラストが描かれています。甲斐国(山梨県)はもともと馬の飼育が盛んで、「山梨県で育まれたブドウがワインとなり、日本そして世界中を駆け巡り、幸せと共に皆様への元へ届きますように!」という願いをこの馬のモチーフに込めているようです(同社のパンフレットから)

Takara Musubi Chardonnay 2023

Takara Musubi Chardonnay Barrel Selection 2023

↓左の白いラベルが、「宝結びシャルドネ2023年」(税込4,600円)

白州の畑のシャルドネを全房と除梗に分けて圧搾した後、ステンレスタンクと樽でそれぞれ発酵。ほぼステンレスタンク熟成のようです。

黒いラベルが同じ「宝結びシャルドネ2023年」のバレルセレクション(税込7,500円)です。こちらは、旧樽で16ヶ月熟成です。

ステンレスタンクのシャルドネは、リンゴ、洋梨、白桃、パイナップルの華やかな果実香。フレッシュかつ滑らかな味わいで、やや高めのクリーミーな酸。やや甘やかさを感じます。

バレルセレクションのシャルドネは、上記の果実香に樽熟由来の(過剰ではない)バニラ香。味わいは、果実味は前銘柄に比べ少し控えめながら、奥行きを感じる複雑さが加わる。これはなかなか美味しい👍良くできたシャルドネだと思います。

Rose Sakura Merlot 2022Rose Sakura Merlot 2022

続いてロゼ「桜メルロー2022年」(税込2,750円)です。濃い目の色合いはセニエによるものと思われます。僅かに還元香を感じますが、スワリングしてしばらく置くと気になくなりました。フランボワーズやレッドチェリーのフレッシュな赤い果実の香り。味わいは、いきいきとした酸と軽い甘やかなタンニン。これもなかなか美味しいロゼだと思います。

Suehiro Merlot 2022

最後は、赤。「末広メルロー2022年」(税込5,500円)です。

日照時間が長く、高品質な韮崎市産のメルローと標高750mの花崗岩土壌で丁寧に育てられた白州産のメルローを100%使用。ステンレスタンクで発酵を行い、フレンチオークの新樽熟成。

やや淡いガーネット(この色合いが、いかにも日本のメルローらしい?)の外観。

レッドチェリーやブルーベリーの果実香にクローヴ、ナツメグのベーキングスパイス。味わいのアタックは、やや豊かな酸、赤黒系の果実味がしっかり。僅かに青っぽいグリーンノートを感じるが、タンニンは(先ほどの説明とは異なり)収斂性もなく、それほど多くは感じない。酸・果実味・タンニンのバランスはきちんととれているように思います。

Lunch & Uchideno Kozuchi Cabernet Sauvignon 2022

テースティングに続いてランチです。デミグラスソースのハンバーグでした。

ワインは、シャルドネと「打ち出の小槌カベルネ・ソーヴィニヨン2022」(税込5,500円)。

さすがにシャルドネは合いません💦

ラベルをよく見ると鞍に打出の小槌が描かれています。白州産のカベルネ・ソーヴィニヨンから。

カシスやブラックベリーの黒系果実に新樽由来のバニラ香、クローヴ、ナツメグのスパイス香。前出のメルローに比べ力強いワインですが、個人的な好みとしては、メルローかな?

歴史が浅いということもあり、全く知らなかったワイナリーですが、若いスタッフのワイン造りの情熱がひしひしと伝わってくるワイナリーでした。ワインもシャルドネは既に完成していると感じました。メルローに関しては、色々と試行錯誤されているようですが、テロワールの異なる3つの畑を持っていることは大きな強みかと思います。

ワインは北杜市内メインで直売のほかオンライン販売のみ首都圏には出荷されていないようです。

エチケットも目を惹くデザインで、店頭に並んでいれば、思わずジャケ買いする人も多いのではないかと思います。

予約制のワイナリーツアーも実施しているようで、訪れる価値のあるワイナリーだと思います。

苦労話を含めて大変興味深い話を聞かせてくれたワイナリの瀬沼さんに深く感謝いたします。

シャルマンワイン

ワイナリーについて

続いて向かったのは、白州に拠を置く老舗のワイナリー「シャルマンワイン」さんです。

1919年から苗の栽培を開始し、ワイナリーとしての創業は1962年とのこと。

白州はサントリーの醸造所で有名ですが、名水で知られています。白州の土壌は、花崗岩の水捌けのよい砂質土壌とのこと。

1haほどの白州町の自社畑でカベルネ・フランとメルロー、契約農家でカベルネ・ソーヴィニヨン、甲州、マスカット・ベリーA、シャルドネ、セミヨンの計7品種を栽培しているとのこと。

最初に案内していただいたのが、カベルネフランの棚仕立ての畑です。

最近、長野などでもカベルネフランを栽培しているワイナリーをよく目にしますが、垣根仕立てが一般的で、棚仕立てで栽培されているカベルネフランは初めて見ました。すべての房に雨除けの目的なのか傘がけがされています。陽当たりは遮りますが、無いと日焼けするようです。

完熟が感じられる素晴らしい色合いです。今年は雨が少なく、ブドウの出来は上々のようです。温暖化の影響はあるものの、朝晩の冷え込みもあり色づきは良いとのこと。収穫は、来週~再来週(9月15日前後)で考えているようです。

試食させていただきましたが、濃厚な甘みです。甘みは、房の下よりも、上の方の部分が強く感じられます。

ちなみに最も良いワインができるのは、樹齢40年の樹とのこと。

雨が少なかったこともあり、晩腐病は発生しておらず、一見綺麗に見えますが、ところどころ穴の開いた実があります。何と、スズメバチによる被害とのこと。巣は離れたところにあり、今のところ人への被害は無いようです。

少し離れた場所に垣根栽培されているカベルネ・フランの畑もありました。こちらは、実がつく部分をビニールシートで覆っています。

棚仕立てと垣根栽培でどちらが良いかという質問に対しては、できたワインは、殆ど変わらないとのこと。

フランは、陽当たりの関係から垣根の方が向いているというのが一般的ですが、日本は雨が多いので(棚仕立てにもメリットがあり)ワインの品質としては変わらないのではという見解でした。

カベルネ・フランに力を入れている理由は、昭和39年から先代は、カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、カベルネ・フラン、ピノ・ノワール、セイベル等7種類のブドウを栽培してきたが、自然淘汰されてカベルネ・フランが残ったとのこと。

カベルネ・フランは、粘土石灰岩やストレスの少ない砂質土壌に向いている言われています。前述したようにこの地は水はけのよい花崗岩の砂質土壌です。ちなみに、素晴らしいカベルネ・フランを生み出すことで知られているサンテミリオンのシェヴァル・ブランの畑も砂礫土壌です。

醸造所見学

続いて醸造所を見学させていただきました。

比較的小振りのステンレスタンクとホーロー(琺瑯)タンクが並んでいます。

ホーロータンクの中では、赤ワインのマセラシオン(醸し)が行われていました。カベルネ・フランは未だ収穫していないので、こちらは、マスカット・ベリーAです。部屋中に甘い香りが漂っています。

テースティング

当日のツアーは、電事故で出発が遅れたこともあり、こちらでは駆け足のテースティングになってしまいました。

セラードアでの試飲です。

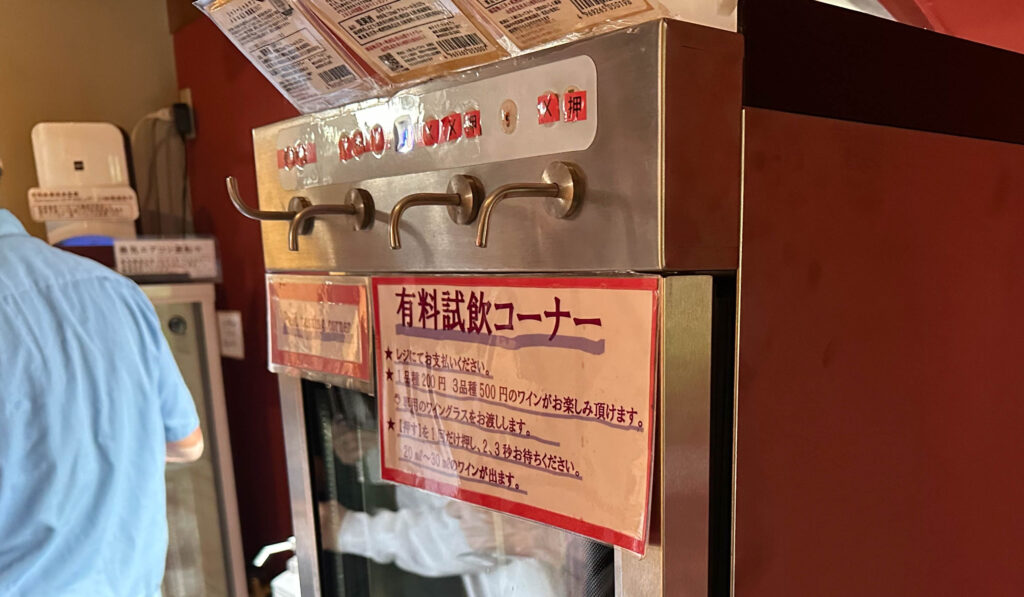

プレミアムレンジは、サーバでの有料試飲になります。

カベルネ・フラン尾白・無濾過 2021

↓試飲では、こちらのカベルネ・フランを頂きました。

12ヶ月の樽熟成。リムーザン産の古樽とトロンセ産の新樽熟成したワインを瓶詰め時にブレンドしているようです。

メモを取る時間がなく、記憶を辿っての印象になりますが、

やや淡いガーネットの色調。赤黒果実とリコリス、クローブのベーキングスパイスの香り。品種特有のピーマン香はありますが、青さよりもエレガントさを感じさせる心地よい香りです。ミディアムボディで酸はやや控えめ、やや甘みのある果実味ときめ細かく滑らかなタンニン。

下のPOPに書かれているようにエレガントで柔らかなカベルネ・フランのワインです。気に入りました👍

失礼ながら、こちらのワイナリーも全く知りませんでした。

全くの余談ですが、40年前以上前に最初に乗っていた車がダイハツの「シャルマン」という名前の車で、最初にこのワイナリの名前を聞いた際に懐かしく、レトロな印象を持ちました笑。確かにそれ以前に存在していた老舗のワイナリーですが、カベルネ・フランのワインは最近好まれる、濃くなく・エレガントで柔らかなテーストを実現しているワインという印象を持ちました。

メルシャン勝沼ワイナリー

今回のツアーと安蔵光弘さんについて

こちらは、前述の2つのワイナリー訪問とは異なるツアーで1週間後に参加しました。

ブドウ畑での収穫体験とワイナリー見学・テースティングがセットになっているツアーで、収穫体験も魅力的でしたが、勝沼ワイナリーでは、メルシャンのメルローを世界的に知らしめた安蔵光弘さんがアテンドして頂けるということで、見つけると速攻で申し込みました。

安蔵さんとは、昨年7月、東京で、安蔵さんの半生を描いた「シグナチャー〜日本を世界の銘醸地に〜」という映画の試写会に参加し、知り合うことができました。

↓中央に安蔵光弘さんと奥さんの安藤雅子さん。両脇は、お二人を演じた俳優の平山浩行さんと竹島由夏さんです。

ちなにみ、奥様も山梨市でCave anというワイナリーを2022年に設立されているようです。日本では、まだ珍しいシュッド・ウエスト(フランス南西地方)のプティ・マンサン、タナ、マルスランやプティ・ヴェルド等を栽培しているようです。

https://cave-an.com/

安蔵さんの師匠ともいえる麻井宇介氏のワイン造りに奮闘をとおして日本ワインの革命を描いた「ウスケボーイズ」とともに、是非観ていただきたい映画です。日本のメルローを世界中に知らしめたお二人を知るには最適な映画です👍

ワイナリーについて

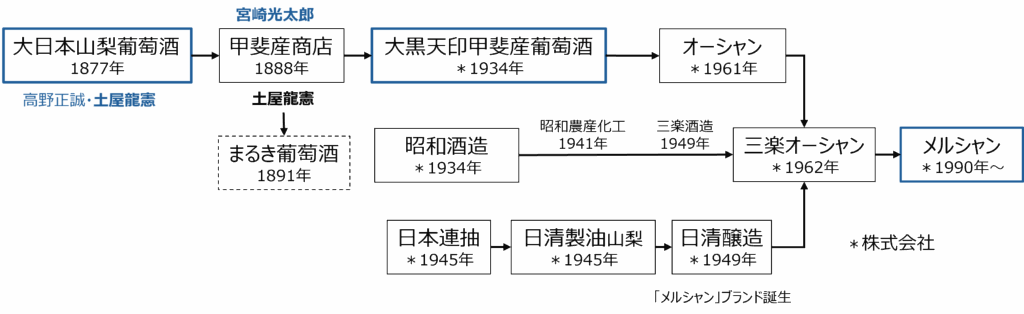

今や日本を代表するワインメーカとなったシャトー・メルシャンですが、その系譜はちょっと複雑です。

前進は「三楽オーシャン株式会社」という会社でこの会社が「オーシャン株式会社(旧:大黒天印甲斐産葡萄酒←甲斐産商店)」と「日清醸造」を買収してワイン事業に参入しています。

更に遡ると、源流は、大黒天印甲斐産葡萄酒の前進の1877年創業の日本初の民間ワイン会社の「大日本山梨葡萄酒株式会社」です。この会社がフランスに高野正誠と土屋龍憲をフランスのシャンパニュー地方に派遣し学んだ技術を伝えたのが日本におけるワイン醸造の確立と産業化の礎となりました。この2人と(後述の)ここの醸造所を設立した宮崎光太郎の名前は、日本ソムリエ協会の教本にも掲載されています。

今回は、セラーや資料館の説明から試飲コメンテータまで終始、安蔵さん自身が行っていただきました。

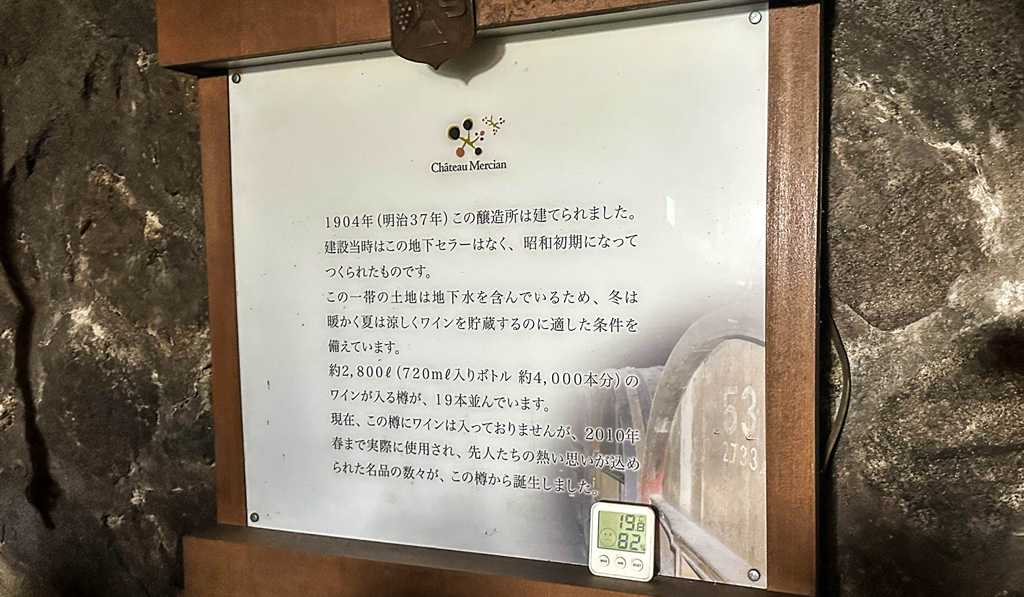

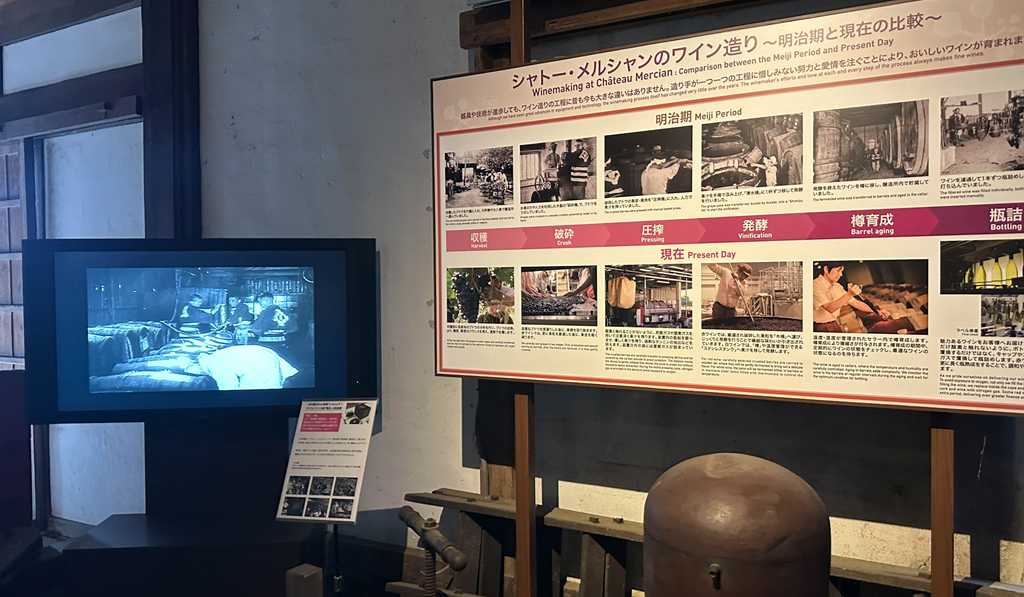

今回見学した「シャトー・メルシャン・資料館」は、明治37年(1904年)に大黒葡萄酒の前身の「甲斐葡萄酒醸造所」や「甲斐商店」を設立した宮崎光太郎によってい建てられた「宮崎第二醸造場」を保存したものになります。

日本最古のワイン醸造所は、こちらより1年古い茨城県の牛久シャトーですが、木造建築のワイン醸造所としては、日本最古とのこと(牛久シャトーは石造り)

資料館には、当時の醸造設備がそのまま保存されています。昭和30年くらいまで稼働していたようです。

よく見ると建物の柱が僅かに傾いています。これは、醸造所の裏手にあったブドウ栽培の棚を支えるために、100年に渡ってこの建物が支えていたためのようです。柱が少なく屋根を三角形に梁で支えるトラス工法が採用されており、多少柱が傾いても強度的には問題ないようです。このトラス工法は、世界遺産の富岡製糸場でも採用されています。

↓ブドウの圧搾機です。水車を利用して歯車を回転させてブドウを破砕する仕組みのようです。

現在は、破砕と除梗を同時にできる除梗破砕機が一般的に使用されていますが、除梗破砕機が日本で使われるようになったのは、1950年代以降とのことで、当時は別々に行っていたようです。

破砕されたブドウは、フネと呼ばれる槽で竹のすのこをとおして、果汁のみが抽出されます。

↓フリーランスの果汁とすのこに残った果皮等を混ぜて、木製の圧搾機で圧搾することで、果汁が抽出し、それをポンプで桶に入れて発酵させます。

圧搾機は、明治時代にフランス行った留学生が写してきたものを参考に作成されたとのことです。

セガン・モロー社の樽で熟成。セガン・モローは当時レミーマルタンの子会社で、メルシャンは日本での輸入代理店になっていた関係で、同社の樽を使っていたとのこと(現在は、様々なメーカの樽を使用しているようです)

↓高田馬場に本社工場があったときにワイン造りを撮影したフィルムが、ビデオで流されています。

資料館を後にして、少し坂を上った所にある岩崎(地名)のブドウ畑に向かいます。岩崎は、歴史的には武田氏の一族「岩崎氏」の発祥地として知られているようです。

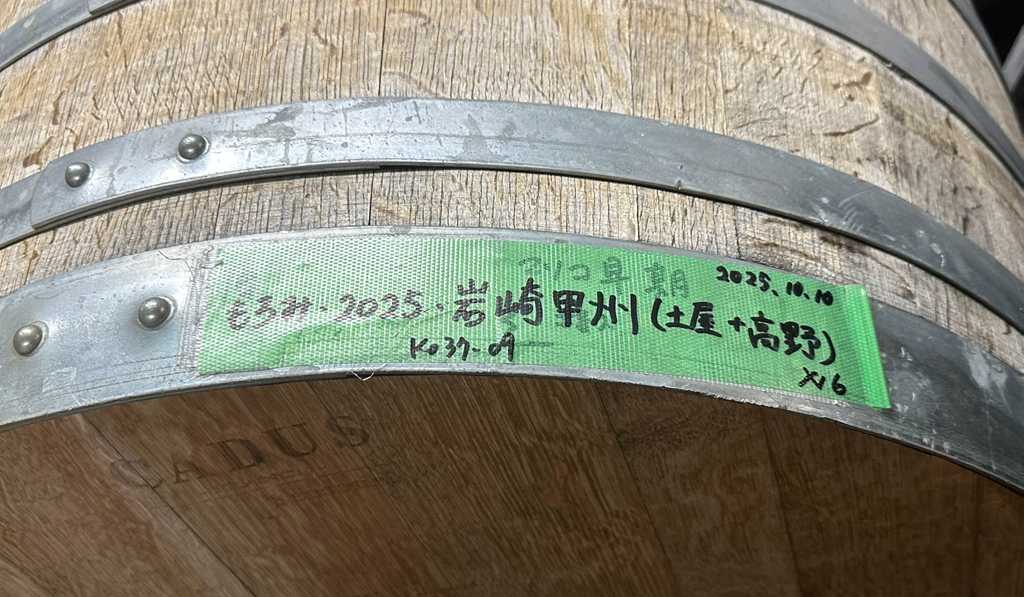

ここでは、甲州が棚で栽培されています。収穫は数日前から始まっており、今回が2025年最後の収穫になるとのこと。

ここは自社畑でなく、契約農家の畑ですが、基本、栽培・収穫は、自社スタッフで行っているようです。

スタッフと合わせて30人ほどで、1時間半ほど収穫しました。

一見綺麗な葡萄ですが、所々で黒く変色している粒が見られます。晩腐病です。自社での管理は徹底しているようですが、近隣の畑等から飛んでくる胞子が降雨とともに付着して果実に到達して感染するようです。

収穫の際に、感染している粒は、ハサミで取り除きます。

収穫したブドウは樹脂のかごでワイナリーに運ばれます。面白いことに、箱には、小さく製造年が記されています。73年等、結構古いものもあります。

ランチ&テースティング

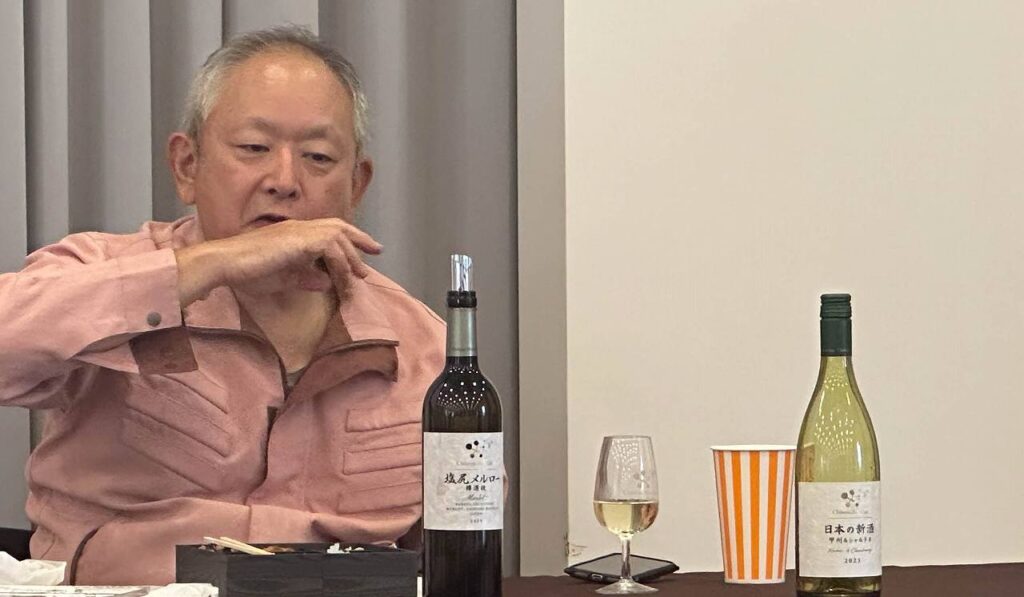

セラーの見学の前にテースティングをしながらランチをとりました。

ワインは、白が「日本の新酒 甲州&シャルドネ2023年」、赤が「塩尻メルロー樽選抜2019年」です。

白は、新種から2年経過していますが、まだまだフレッシュ。甲州を予想していましたが、甲州7:シャルドネ(福島新鶴産)3のブレンドでした。シャルドネが華やかさを出しています。

赤のメルロー樽選抜は、ワイナリー限定(キャップシールが銀色です)のようです。黒系寄りの果実香にバニラやクローヴのスパイス香。果実味とシルキーなタンニンが調和しており、程よい熟成感も感じる美味しいメルローでした。

今年は、甲州&シャルドネのスパークリングが11/3の解禁日に合わせてでるそうです。11/2~11/3に「勝沼マルシェ」でお披露目(但し新種の販売は11/3から)されるとのこと。

ちなみに、ボジョレーヌーボは、今年は販売しないようです。

セラー見学

続いて、セラーを案内していただきました。

↓セラーを入ってすぐのところにあるイベントルームです。映画「シグナチャー」と「ウスケボーイズ」の撮影でも使われていたとのこと。天井から自然光が差し込みますが、これは、ワインの色合いを自然に見せる演出の為のようです。

↓外から見た明かり取りです。サイズは違いますが、ルーブル美術館のエントランスのピラミッドのようです。

通常の見学はここまでのようですが、今回はセラーの奥に案内していただきました。

樽は様々な会社のもので10種類ぐらい使用しているようです。

↓バリックとピエスが並んでいます。右のバリック(Barrique)は主にボルドーで使われる225リットルの小樽、左のピエス(Pièce)は主にブルゴーニュ地方で使われる228リットルの小樽です。容量はほぼ同じですが、ピエス(ブルゴーニュ樽)の方がかやすぼまっており、バリック(ボルドー樽)の方が少し長めです。ピエスは、甲州やシャルドネ等で使用しているとのこと。

2つの樽の違いは、材質や焼き具合ではなく、シーズニングの違いとこと。

シーズニングは、オーク材を屋外で井桁に組んで、2年間ほど自然乾燥させる工程のことで、不快な香りや渋み・苦みの原因になる成分を減少させる効果があります。雨の多く比較的温暖なボルドーと雨が少なく気温が低いブルゴーニュの環境で差が出るようです。

アメリカンオークについては、以前は、シーズニングの替わりに、人為的に乾燥させたり、ミストをかけて処理していた為、品質的には低く評価されていたようですが、最近は、アメリカンオークを輸入して、ボルドーやブルゴニューでシーズニングを行うこともあるようです。

シーズニング自体は知っていましたが、行う場所によって違いが出ることは、知りませんでした。アメリカンオークの話は結構驚きでした笑。

↓こちらは、先ほど収穫した岩崎の畑の甲州です。こちらは、3日前に仕込まれたもののようです。

発酵中の樽内の醪の様子も見せて頂きました。酵母が浮いていますが、樽によって状態が違います。

↓特別にライブラリー室も見せて頂きました。1990年代の桔梗ヶ原メルローなど貴重なワインが貯蔵されていました。

保存されている中で最も古いものは、1945年のワインとのこと。

↓スパークリングワインも

再び地上に戻り、醸造設備を見せて頂きました。収穫後のブドウは、下の機械でブドウのつぼみのカス等を振動により取り除いて、必要に応じてコンベア上で選果します。

下の黄色い機械が除梗破砕機(フランス製)です。

この機械を通すことで、除梗され粒だけが隙間から落ちます。

↓Burcherというプレス機です。ぶら下がっているのは窒素を貯める袋で、プレス機内部にも風船が入っており、風船を膨らませることで、ブドウをタンク内の壁に押し付けて絞るようです。潰したブドウは酸化しやすいのでタンク内にも窒素を充填しているようです。タンク内の窒素は、外の袋に逃がして再利用することで、窒素を無駄なく循環させられる仕組みになっているとのこと。ここには、10t、5t、3tのタンクが設置されていますが、最近はテロワール別に絞るようになったため、一番大きな10tのタンクはあまり使用されないようになったようです。

大きなステンレスタンクが並んでいます。赤はこれほど大きなタンクは必要としなくなった為、現在は白ワイン専用になっているとのこと。

熟成用の大樽です。あまり樽香を付けたくないワインに使用されるようです。

特別ブランドテースティングセミナー

見学はここで終了し、セミナー室にてスペシャル・テースティングです。

アイコンワインを含めて、2種類の白と4種類の赤をテースティングさせていただきました。

甲州きいろ香 アン・オマージュ・ア・タカ 2024

メルシャンの甲州種の看板商品である「きいろ香」の限定ワインです。

きいろ香は、香りが弱いと評されていた甲州種のワインに対して、栽培と醸造の両面から香りの可能性を追求して、柑橘系の香りを引き出すことに成功したワインです。

具体的には、ブドウの防除で用いるボルドー液(含まれている銅が柑橘系の香りであるチオール類と結合してしまい、香りを抑制する)の使用を避けたり、香りを引き出す酵母を選抜する等で柑橘系の香りを引き出しています。

甲州きいろ香の誕生秘話については、以下に紹介されています。

https://chateaumercian.jp/view/page/column_kiiroka_202503

きいろ香の誕生に大きく貢献したのが、ボルドー大学でソーヴィニヨン・ブランの香り成分(チオール類)を研究し、世界的に認められた醸造学者である富永敬俊博士(1955-2008)です。

このワインは、富永敬俊博士の「きいろ」の香りの発見から10年を迎えたことを記念して、発売されたものです。ラベルには、富永博士とともに、青シジュウカラの愛鳥の「きいろ」が描かれています。

かなり淡いレモンイエローの外観。ゆず、グレープフルーツの柑橘果実の香りに洋梨や白桃のニュアンス。味わいは、爽やかなアタックにフレッシュさを感じる酸とミネラル感。やわらかな果実味、酸と僅かに柑橘果実の皮の苦みの余韻。

北信左岸シャルドネ リヴァリス 2021

長野県北部、標高350mの粘土質を多く含む千曲川左岸地区の垣根栽培のシャルドネから。新樽20%のオーク樽で7ヶ月熟成。国際コンクールでの多くの受賞歴があります。

レモンイエローの外観。ライム、グリーンアップルにパイナップルやマンゴー等のトロピカルフルーツ、ヴァニラのやや強めのオーク香があり、バターや果樹の花が加わる複雑な香り。酸はそれほど強くはなく、ややスパイシーで、骨格を感じる少し引き締まったような果実味。

同じ北信シャルドネ・リヴァリスは、右岸のワインもあり、このテースティングセミナー後に、セラードアで比較試飲をしました。外観は、ほぼ同じですが、味わいは結構異なります。右岸は、ミネラル感がやや強く、果実のふくよかな甘みがより感じられました。左岸は標高のやや低い粘土質土壌、右岸は標高の高い砂礫質の土壌なので、ミネラル感はそのとおりとしても、果実の甘み等は逆のような気がし、ちょっと意外に感じました。どちらも素晴らしいシャルドネですが、個人的には、右岸に軍配を上げます。

須坂タナ 2022

須坂地区の垣根栽培のタナから。

ステンレスタンクにて28度で約21日間発酵。新樽率33%のオーク樽で約16ヶ月熟成。

この2022年ヴィンテージが初リリースのようです。

今回の試飲で最も驚いたのが、このタナ種からのワイン。タナは、フランス南西部マディラン原産の黒ブドウですが、極めて濃い色合いと強いタンニンで知られています。マディランのアラン・ブリュモンのワインは以前によく飲んでおり、当時は濃く力強いワインに傾いていました。

やや紫を残すやや濃い目のガーネットですが、マディランのタナに比べると全然淡い色調です。カシスやブラックベリー、ブラックプラムの黒系果実にヴァニラやクローヴのスパイス香。味わいは、豊かな酸、熟度を感じる果実味。タンニンがそこそこ感じますが、収斂性のある強烈なものではありません。

こんなに重くなく、柔らかなテーストのタナワインがあったのかという驚きです。以前、同社のシラー(鴨居寺か椀子かは失念)を初めて飲んだときに、こんなエレガントなシラーがあったのかという驚きがありましたが、それ以来の驚きです。

片丘ヴィンヤード 2019

長野県塩尻市片丘の垣根栽培の畑から。標高は約800mあり冷涼な気候(下部は、元メルシャンの味村興成さんのドメーヌ・コーセイの畑)。メルロー92%、カベルネフラン8%。ステンレスタンクにて16-28度で約20日発酵の後、新樽率56%のオーク樽にて約18ヶ月熟成。

濃いガーネットの色調。カシス、ブルーベリー、ブラックプラムの黒系寄り果実の香りにクローヴやブラックペッパーのニュアンス。味わいのアタックは強めの酸、タンニンは多く、今は未だ、少し固い印象でしたが、力強い骨格からポテンシャルは高そうです。

城の平 2014

甲府市勝沼地区城の平の垣根栽培のブドウから。標高は、550〜600mと比較的高地。

カベルネ・ソーヴィニヨン67%、メルロー33%。ステンレスタンクにて28-30度で、約14日間発酵の後、新樽率67%のオーク樽で約18ヶ月熟成。

濃いガーネットの色調でエッジにやや茶色の熟成のニュアンス。カシスやブラックベリーの果実香、ヴァニラやリコリス・クローヴのスパイス香。なめし皮やタバコの熟成香も出ている。味わいの酸は中程度、柔らかく滑らかなタンニン。10年の熟成を経て、角が取れて、円やかになっています。

↓ここ城の平のワイン紹介では、山梨県が温暖化対策として開発した新品種「ソワノワール」の話がありました。ソワノワールは、メルローとピノ・ノワールを1992年に交雑し、選抜した品種で、仕込んだワインは濃厚な色で絹のように滑らかと言われており、フランス語で「黒い絹」の名称がつけられています。メルローに比べ、高温に強いのが特徴のようです。2024年春の日本ワインサミットで初披露されているようです。

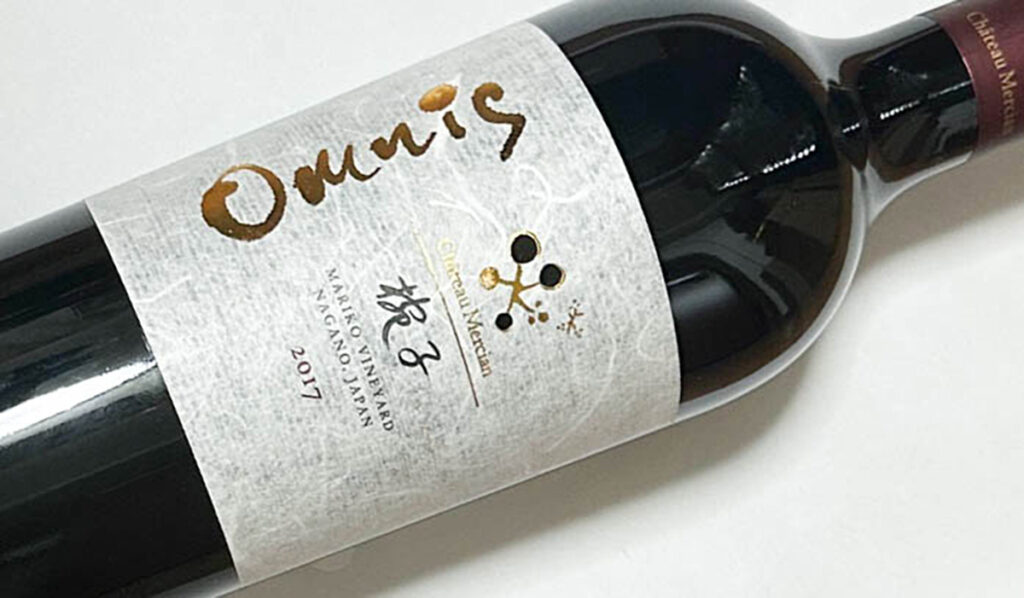

椀子 オムニス 2017

長野県上田市丸子地区の陣馬台地の自社畑から。標高650mの粘土質土壌。

カベルネ・フラン40%、メルロー36%、カベルネ・ソーヴィニヨン16%、プティ・ヴェルド8%。

ステンレスタンクにテ28~30度で約14日間、木桶にて28~30度で約14日間発酵後、オーク樽にて約19か月熟成。生産本数は約5,500本。「オムニス」はラテン語で「全て」をいう意味で、椀子ヴィンヤード全体のテロワールを赤ワイン品種で表現するという由来のようです。

↓右から、片丘ヴィンヤード2019、城の平2014、椀子オムニス2017です。

ヴィンテージの違いが色合いに出ているのが分かります。

エッジにほんの僅かにレンガ色が混ざる深みのある濃いガーネットの外観。カシス、ブラックベリー、プルーンの黒系果実。ヴァニラ、クローヴやナツメグのスパイス、皮革や林床の熟成香。豊かな酸と熟度を感じる黒い果実の果実味、そしてきめ細かいタンニンが絶妙なバランスをとり、複雑さと奥行き感のある味わい。美味しい👍👍👍

最後は、ショップでワインを購入。この日購入したのは、今回試飲した2本「甲州きいろ香アン・オマージュ・ア・タカ2024」と「椀子オムニス2017」、そして、下の「北信ピノ・ノワール・キュヴェ・アキオ2019」です。

こちらのワインは、長野県北信地区高山村の佐藤明夫さんが栽培しているピノ・ノワールです。

昨年訪れた佐藤明夫さんの畑です。訪問記はこちら→https://www.wine-and-cheese.net/2024-08-02-000000/

ワイナリー限定の銀色のキャップシールです。オンラインショップでも購入可能なようですが、売り切れになっていることも多いようで、結構、レアアイテムです。

余談になりますが、最後に、安蔵さんから面白い話を伺いました。

このシャトーメルシャン勝沼の建物ですが、鉄鋼のメッシュで覆われています。かなり前に、こちらのシャトーを訪ねた際も同じでした。昨年、安蔵さんにお会いした時に、以前訪問したが、改装中だった旨の話をしたところ、少し怪訝な顔をされていました、実は、もともとこの建物を設計した方が、建物を自然に溶け込ませるように、建物の周辺をメッシュで覆い、蔦を這わせることを考えていたようです。ところが、地面は土でなくコンクリートなので、プランターで栽培しようとしたようですが、当然ながら、これには無理があり、結局、蔦を這わせることはあきらめ、そのまま鉄骨とメッシュが残っているとのこと。

大手のシャトー・メルシャンさんの訪問だったので、収穫体験ツアーといえども、観光ツアー的なイベントと思っていましたが、良い意味で期待を裏切られました。収穫からテースティングセミナーまで安蔵さんが一日付き合っていただき、非常に興味深い話を伺いながら、貴重な体験をさせていただきました。

ユーモアを交えて興味深いお話をして頂いた安蔵光弘さん、ならびにガイドしていただいたシャトー・メルシャンの春日井さんに深く感謝いたします。

謝辞

今回は、ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァンさんの2つの見学ツアーを利用させていただきました。「八ヶ岳グランヴェール・ヴィンヤード・ワイナリー」と「シャルマンワイン」訪問のツアー「青山講師と巡る、北杜のワイナリー&酒蔵ツアー」を企画・引率いただいた青山敦子講師と「シャトー・メルシャン勝沼」の収穫体験・テースティングツアーを企画・引率いただいた伊田明弘講師に深く感謝申し上げます。

了

コメント