2024年11月、フランス コールマールに滞在し、アルザスのドメーヌを訪問しました。訪問先は、ドメーヌ・ド・ランヴォル、ワイン・ワインバック、マルセル・ダイス、アルベール・ボクスレの4つのドメーヌです。

Domaine de l’Envol訪問

最初の訪問先は、ドメーヌ・ド・ランヴォル(Domaine de l’Envol)です。コールマールから車で15分ほどの近郊のインガースハイムという村にあります。

こちらは、朝9時半という早い時間に訪問しました。

ワイナリーについて

正直、聞いたことのなかったドメーヌですが、今回訪問先のドメーヌを検討するなかで、アルザスのモダンなビオロジック(有機栽培)の新鋭の造り手ということやドメーヌの評価に注目して、今回の訪問に至りました。直前に訪問を決めたワイナリーのため、あまり事前情報を持っていませんでしたが、HPによると、ヒルシンガー家とボトル販売のメゾン・ジャン・フロイデンライヒという2つの家族が合併でし、2016年8月に設立されたドメーヌのようです。設立から10年も経たない新しいドメーヌですが、もともと長年ブドウ栽培に携わっていた家族のようで、ドメーヌ以前は、協同組合にブドウを卸していましたが、協同組合での造りが正しい表現方法だとは感じなかったため、自分でワインを造る決心をし、ドメーヌ(元詰め)設立を決心したようです。ちなみにドメーヌの名前ランヴォルは「飛び立つ」という意味です。

生産量は8万5千本、輸出先は、イタリア、カナダ、デンマーク等、アジアでは韓国と日本だそうです。日本でのインポーターは主にレストラン向けにワインを卸している「あさみワイン」とのこと。

↓当日のカウンターでの試飲の様子です。

対応してくれた女性のお名前を聞き忘れましたが、あとでHPで確認したら、ドメーヌで宣伝等を担当しているキャサリン・ヒルシンガーさんのようです(間違っていたらごめんなさい)

キャサリンさんは、2010年のアルザスの女王(Reine des Vins d’Alsace 2010)に選ばれた方のようで、とてもチャーミングな女性でした。

https://www.lalsace.fr/actualite/2010/06/29/catherine-ii-la-nouvelle-reine-des-vins-d-alsace-2010

カウンターからガラス越しにセラーを見ることができます。

フードルですが楕円形をしています。容量的には、500~1000リットルの間くらいかと思います。この独特な楕円形の樽の理由ですが、この後に訪問したワインバックで聞いたところ、狭い場所でも高さを稼ぐために上に延ばした結果、このような形になったという説でした。

↓エチケットのデザインも洒落ていますが、樽にもこんなイラストが描かれています。

試飲したいワインを伝えて試飲のスタートです。

テースティングメモ

Alsace Florimont Gran Cru Riesling 2020

Florimontというあまり聞きなれなかったグラン・クリュですが、コールマールに近いニーデルモルシュヴィルという村(後でわかりましたが、今回最後に訪れたAlbert Boxlerのドメーヌがある村です)に沿ったところにある畑のようです。

熟した柑橘果実にやや酸化熟成のニュアンスがあり、少しナッツっぽい香りにさらにハーブ香が加わり、複雑さを感じます。味わいは、くっきりとした酸と熟した果実味が口中に広がり、僅かにペトロ香を感じます。

リースリングは、Steinwegという畑のワイン(下の写真左端)もあり、こちらは、フレッシュでドライなリースリングです。

Alsace Dorfburg Pinot Gris 2023

青リンゴに柑橘果実、白い花とハチミツの香り。

味わいは、辛口ですっきりで、飲み口はスムーズ。色々な食事に合わせ易そう。

Alsace Pinot Gris Gran Cru Florimont 2018

こちらは半甘口です。ピノグリの特徴でもあるハチミツの香りが顕れています。フォアグラのパテに合わせるのがお奨めとのこと。

ちょっと印象的だったので、このワインは、購入して、後日帰国後、自宅で改めてじっくりと味わいました。

ゴールデンイエローの外観。アプリコットやパイナップル、アカシア、そして試飲時同様、ハチミツの香りが強く出ています。冷やし過ぎたせいか、アタックは、オフドライに感じますが、温度があがるにつれて甘みが増して感じられます。ミルクティのニュアンスも。ただ、きちんと酸もあるので、すっきりとした甘さに感じられ、食事の邪魔にはなりません。ホタテや海老と野菜の炒め物と合わせましたが、甘みのあるホタテや少しスパイシーな炒め物との相性は悪くありませんでした。

Alsace Letzenberg Auxerrois 2022

オーセロワは、日本ではあまり馴染みのない品種ですが、ロレーヌ・アルザス地方の品種で、一部ブルゴーニュでも造られているようです(昨年、ブルゴーニュのフラヴィニー村のワイナリーで購入しました)

ピノ・ブランに似た比較的ニュートラルな味わいの品種で、食中酒として、幅広い料理に合わせられる品種だと思います。鶏肉や、キャサリンさんは、ピノ・グリやピノ・ノワールとともにパイ包みのテリーヌに良く合うと言っていました。甘みや酸は穏やかで、甲州のように和食にも合うかと思います。

Alsace Letzenberg Gewurztraminer 2020?

Alsace Gewurztraminer Grand Cru Florimont 2017

どちらもやや甘口~甘口(確かグランクリュの方がより甘口だったと思います)

品種の特徴であるライチやバラの甘やかでエキゾティックな香り。味わいは、甘みに隠れていますが、しっかりとした酸味にスパイスのニュアンスもあり複雑です。エスニック料理やカレー等かと良く合う思います。

Alsace Grand Cru Florimont 2018

1枚目の写真の右端のワインですが、品種の記載がありません。このワインは、ピノグリ、ゲヴュルツトラミネール、リースリングの混醸(又はアッサンブラージュ?)のようです。アルザスのグランクリュは一部の畑を除いてリースリング、ピノ・グリ、ゲヴュルツトラミネール、ミュスカの単一品種しか認められておらず、キャサリンさんも、許可が出ているのは、マルセル・ダイスだけと言っていましたが、このワインはちょっと例外?のようです。

↓ちょっと珍しいのでこのワインも購入してじっくり味わいましたが、ニュアンス的には上記のピノ・グリのFLORIMONT Grand Cruに似ています。畑もヴィンテージも同じなので当然と言えば当然かもしれませんが…

ゴールデンイエロー。黄色い花、ドライフルーツや、蜜リンゴ、アプリコットやピーチの良く熟した果実、アカシア、ハチミツ。熟成感が感じられ、ナッツのニュアンスもあり複雑。味わいは(試飲時に辛口と言っていましたが)こちらも甘口に感じられます。甘さとともに酸もしっかり感じられオイリーなテクスチャー、後味に酸がじわりと広がります。

ピノ・グリよりも甘みは強く感じられ、合わせる食事は少し選びそうですが、ブルーチーズとの相性は良さそうです。前出のフォアグラもいけそうです。

一部マセラシオンの白ワインも造っているようで、ブドウを絞った後に、皮と種を一緒に熟成させているとのこと。アルザスでは、ここだけでやっているとのことでしたが、一般的なオレンジワインの製法のようで、違いについては詳しく聞けませんでした。ゲヴァルツは辛口に、ピノグリはやや甘口に、エヴィデンスという混醸のワインは辛口に仕上がるようです。

↓フレッシュな味わいのクレマンも造っています。

最後は、赤(ピノ・ノワール2種)です。

Pinot Noir Symbiose 2022(写真右)

イノックス(ステンレスタンク)で1年熟成。やや淡いラズベリーレッドで、ラズベリーやレッドチェリーも赤系果実でややシンプルな香り。フレッシュな酸と細やかなタンニン。

Pinot Noir Songe D’une Reine 2020(写真左)

こちらはバリック(古樽で20ヶ月)熟成とのこと。前者に比べて濃い中程度のラズベリーレッド。赤黒果実にオークからのスパイス香が混ざり、ややタンニンは多めで少し収斂性もありますが、前者に比べより複雑で余韻も長め。

ブルゴーニュでは2020年は、猛暑の年で甘めのピノが多いですが、このアルザス・ピノは冷涼さを感じるドライなワインでした。

ちなみに後から調べたら、”Songe D’une Reine”は、「女王の夢」という意味のようです。もしかしたら、キャサリンさんが名付けたのかもしれません笑。

カイゼル村散策とシュロスベルグのグランクリュ畑

次の訪問先まで時間があったので、ドメーヌ・ド・レンヴォルのあるインガースハイムから北西に7kmほど行ったとことにあるカイゼルベルグ村に立ち寄りました。

アルザスらしい木組みが浮き出た建物が並ぶ洒落た街並みです。

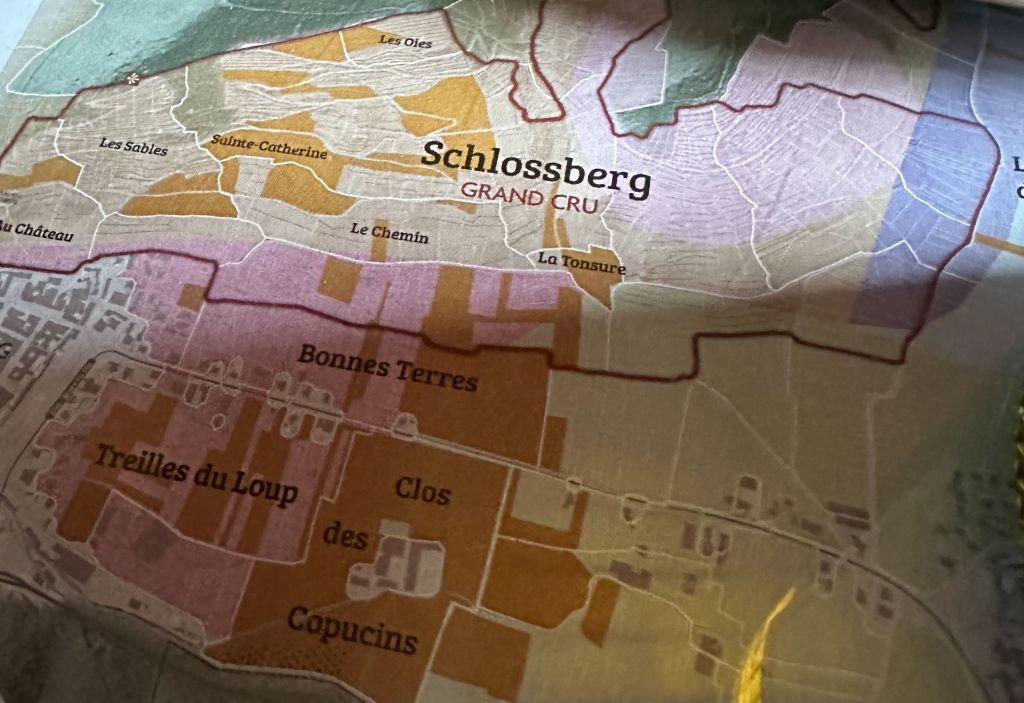

↓この村のはずれに有名なシュロスベルグ(Schlossberg)のグランクリュ畑があります。1975年に初めてグランクリュとして認定された畑として有名です。上部は思ったよりも急斜面です。丘の上に、カイゼルベルグ城があります。

Domaine Weinbach訪問

ワイナリーについて

2番目の訪問先は、シュロスベルグ・グラン・クリュの最大の所有者であるドメーヌ・ヴァインバック(Domaine Weinbach)です。日本でもよく知られているアルザスを代表する高級ワインの造り手です。

1612年にカプチン派修道僧により設立された歴史あるドメーヌで、1898年に現一族のファレール家(Famille Faller)の所有となり、現在は3代目のカトリーヌと息子のテオが中心にドメーヌを運営しています。

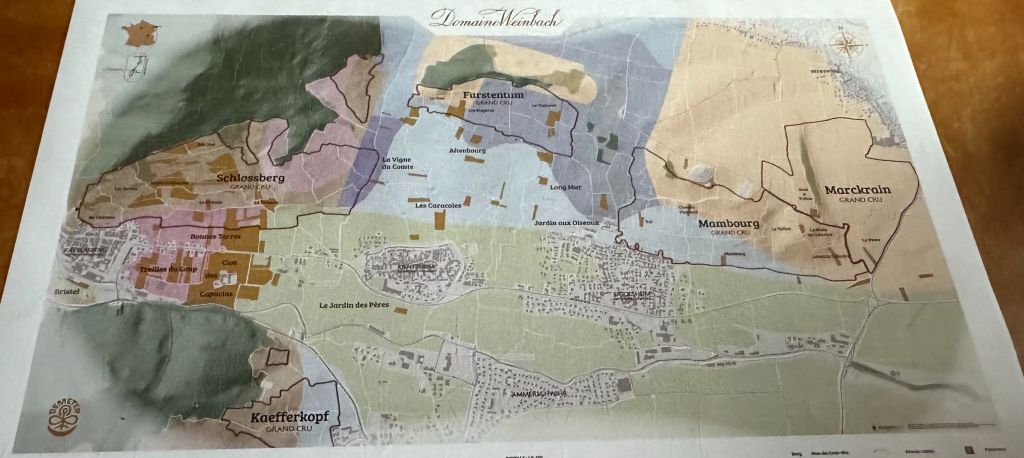

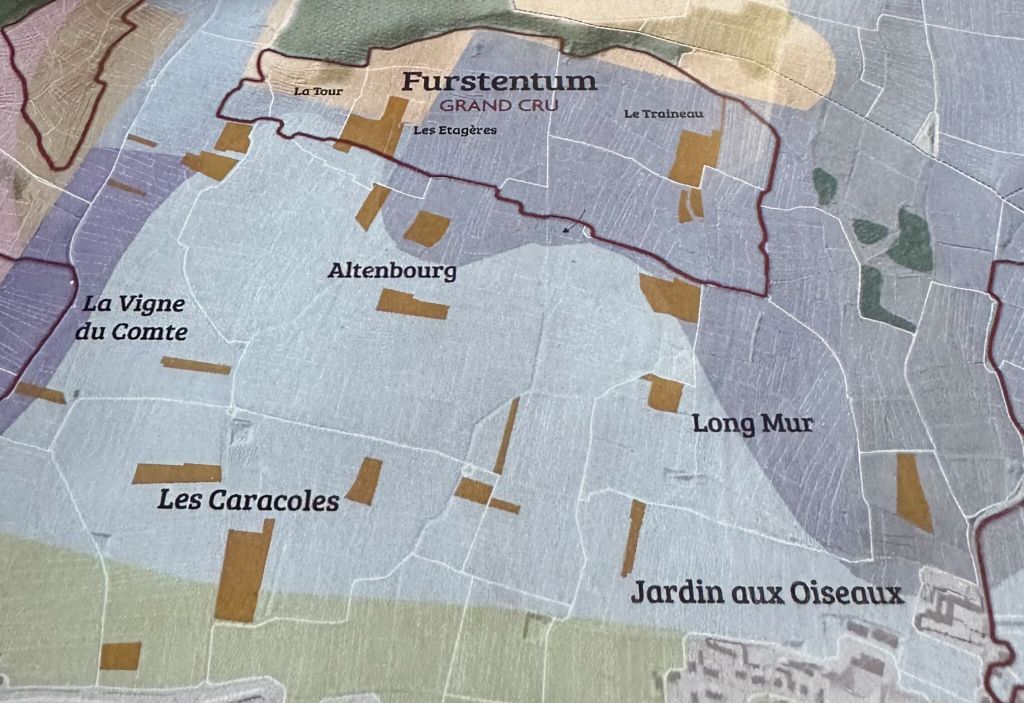

↓ドメーヌの所有畑は38haに及び、シュロスベルグを代表とするグラン・クリュ畑は5つ(Sclossberg、Furstentum、Mambourg、Marckrain、Kaefferkopf)所有しています。そのうち1つ(おそらくKaefferkopf)は新しい畑で10年間は生産されないとのこと。全ての畑でビオディナミを実践しているとのことでした。

(アルザスは、ブドウの成熟期の気候が乾燥しているので、病害虫のリスクが比較的少ないので、多くのワイナリーがビオディナミを実践しています)

日本でのインポーターは、ファインズとひらまつとのこと。

テースティングメモ

試飲は個別のテースティングルームで行われます。

Pinot Gris 2023

ノーマル・キュヴェのピノ・ブランです。前菜と合わせたり、アペリティフとして。

熟した柑橘果実や洋梨、白い花の華やかな香り。辛口ですが、ふくよかな僅かな甘さも感じられ、滑らかな味わい。ニュートラルな香りや味わいが特徴のピノ・ブランですが、非常に素晴らしい香り。美味しい。

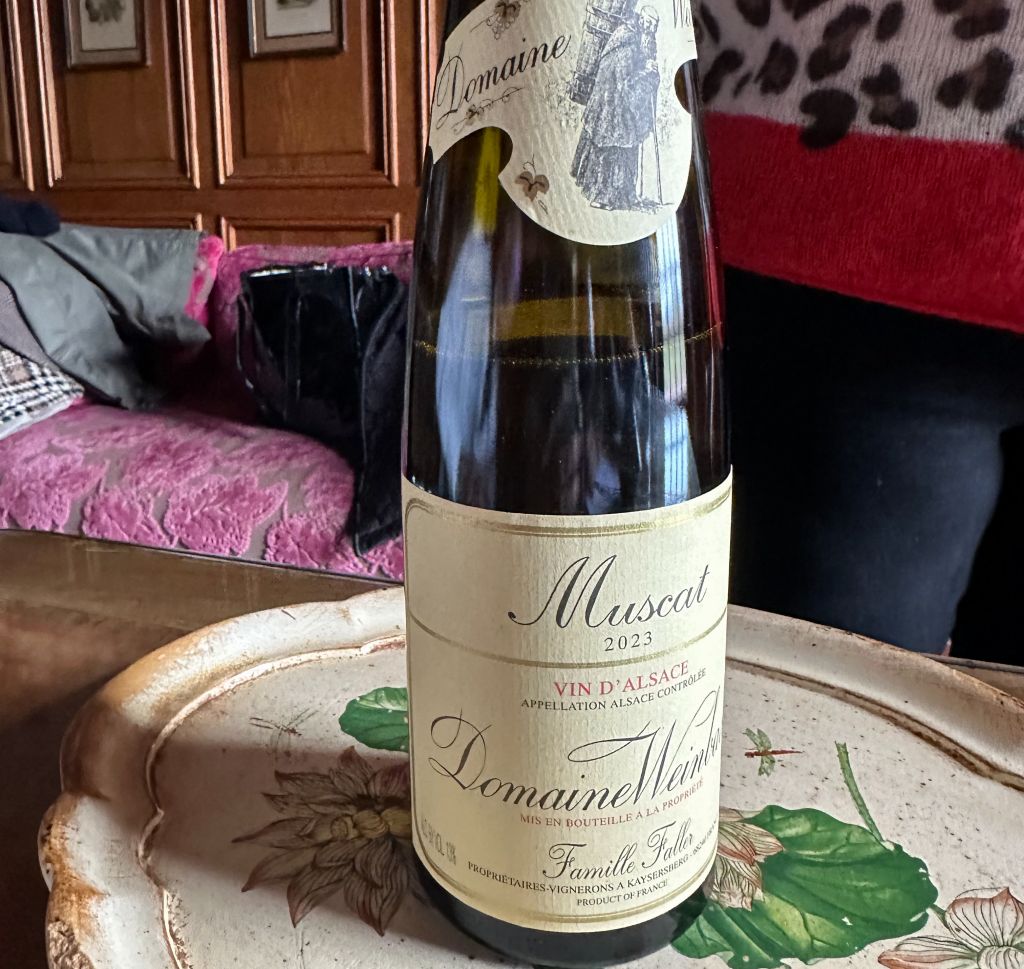

Muscat 2023

甘口のイメージが強く、あまり飲む機会のないミュスカ(マスカット)です。ちょうど前日に安いミュスカを土産物店で購入して、タルトフランベ(アルザス風の薄いピザ)といただきましたが、食事に合わせるには、やはりちょっと甘さが気になりました。ところが、このミュスカはきりっとした辛口です。南国フルーツやフローラルのより華やかな香り、フレッシュな果実味と爽やかな酸味にスパイスのアクセントを感じます。確認できませんでしたが、おそらく、いくらかの樽(大樽)熟成をしていると思われます。

少しスパイシーな軽い食事に良く合います。前菜や野菜、アスパラ等との相性がよいとのこと。

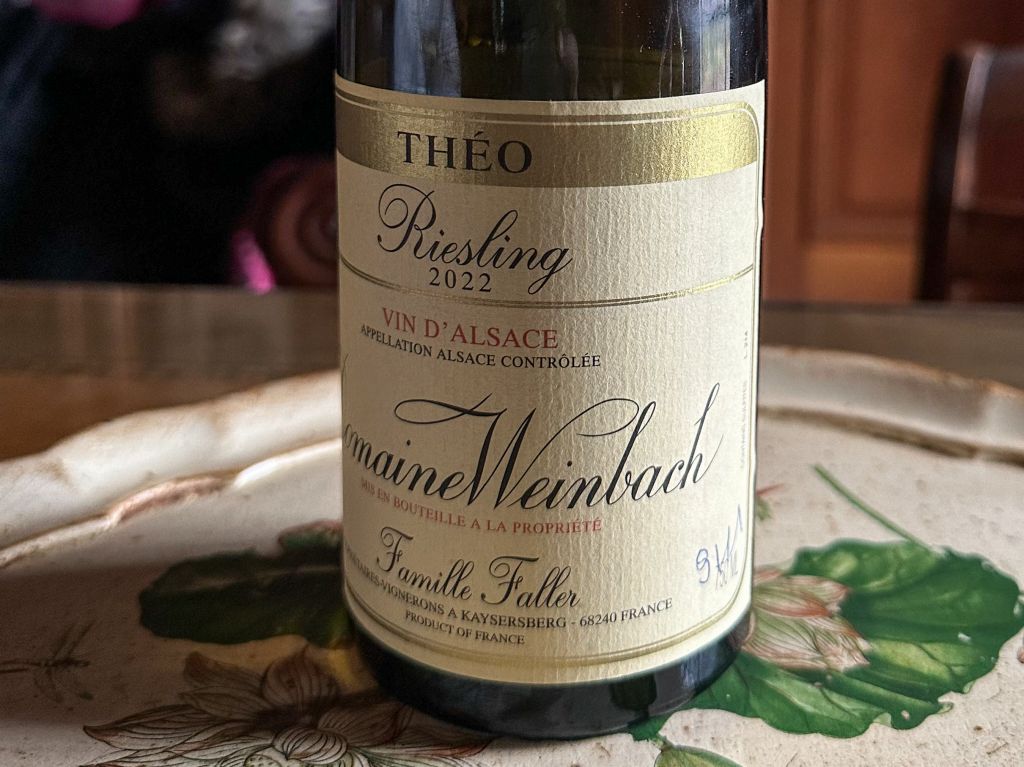

Riesling Cuvée Théo 2022

「テオ」は名前ですが、おじいさんとお父さんと息子のいずれもがこの名前です笑。

青リンゴ、レモン・ライム等の柑橘果実と白い花の香り。味わいは、ドライで、シャープな酸。寒冷地の典型的なリースリングという感じ。品種特有のペトロ香は殆ど感じません。定番の海の幸やさっぱりとした鶏肉料理に合わせるワイン。

Riesling Cuvée Colette 2022

シュロスベルグの下の方の畑の樹齢50年以上のリースリングから。お母さんの名前。

前銘柄に比べると、僅かに凝縮感があり、より石からのミネラルが感じられるリースリング。余韻も長め。長熟で、10年は持つとのこと。

Schlossberg Grand Cru Cuvée Sainte Catherine 2022

息子のテオさんです。

ドメーヌの裏手にあるグランクリュ、シュロスベルグのリースリングです。このドメーヌを代表するワインと言っても良いかと思います。ちなみに、ドメーヌが所有するシュロスベルグの畑は10haで、これは、12%に相当するようです。

樹齢は70年、イノックスは使用せず、楕円形の樽で10~18ヶ月熟成。

シュロスベルグは、キャサリンさんは、クリスタル(水晶)っぽい酸と表現していましたが、確かにシャープながら綺麗な酸が感じられます。柑橘果実や花の華やかな香りは、やはり前銘柄に比べても際立っており、味わいもより複雑です。このリースリングもペトロ香は、殆ど感じられません。

アルザスの天候について、2021年は、4月から夏にかけて雨が多く、実が落ちてしまい生産量が少なかった。2022年は暑く良い年だったとのこと。ブルゴーニュと同様のようですが、緯度に加え、ヴォージュ山脈の影響もあり、温暖化の傾向は現状ではブルゴーニュほどではないようです。

Pinot Gris Les Caracoles 2022

Pinot Gris Altenbourg 2022

レ・カラコールは、山肌ではなく麓の低いところの石灰質の畑とのこと。

ピノ・グリは、多少なりとも(特に暖かい地域のピノ・グリは)ハチミツの香りを伴うほんのりとした甘みを感じますが、これは完全にドライです。ただ、決してそっけない感じではなく、柔らかい果実味が感じられる優しい味わいです。

アルテンブルグは、カラコールより少し高い位置にある石灰泥炭岩の土壌の畑とのこと。こちらも完全な辛口ですが、僅かですが、より複雑さが感じられます。

Pinots Furstentum Grand Cru 2022

ピノ・グリとピノ・ブランが2:1というアッサンブラージュワインです。これはバリックで熟成させているとのこと。

フルステンタムのグラン・クリュを名乗っていますが、グラン・クリュの規程を外れているので確認してみましたが、「普通は名乗れないけども….、50年前に決められた規程だし…」笑といった答え。マルセル・ダイスの例もあり、このあたりは若干緩いのかもしれません。

このワイン、素晴らしく華やかな香りです。味わいには樽熟成からの複雑さもあり、ちょっとアルザスっぽくないかもしれませんが、美味しい!。結構幅広い食事にも合いそう。ということで、これは、迷わず購入しました。

MF0 Macération Furstentum 0 Intrant 2022

ピノグリ、ゲヴェルツ・トラミネール2:1のオレンジワインです。このワインだけ何故かエチケットが異なり、修道士の透かしが入っています。

3週間のマセラシオンの後、1年間の樽熟成。

色合いはまさにオレンジ。少し濁りがあります。柑橘、オレンジピールの香り。味わいは、中程度の酸に、やや強めのタンニンがあり、結構しっかりしたボディを感じ、苦みの余韻。好き嫌いはあるかと思いますが、ここのワインとしては異色です。これもドメーヌで購入しましたが、現地で飲んでしまいました。

Gewürztraminer Les Treilles du Loup 2022

砂質メイン土壌の畑。

こちらは半辛口(ドゥミ・セック)のワインです。ライチの甘やかな香り。ここの品種別のワインでは唯一の甘口という説明でしたが、他のアルザスのゲヴェルツトラミネールのワインに比べると甘みは抑えらているように感じました。

Tokai Pinot Gris Altenbourg Quintessence de Grains Noble 2009?

最後のワインは、アルテンブルグの熟成貴腐ワインです。

黄金色の色調。アプリコットや黄桃、ハチミツの香り。厚みのある凝縮果実。甘みに奥に豊かな酸を感じます。美味しいけど、当然購入はできません。現地試飲ならではの楽しみです。

Le Tire Bouchon(Restaurant)

昼食は、リクヴィルのレストランで。

Le Tire Bouchonというレストランで、アルザス料理を堪能できました。

Domaine Marcel Deiss訪問

ワイナリーについて

3軒目の訪問先は、ベルクハイム村のマルセル・ダイス(Marcel Deiss)です。

どうしてもマニアックなイメージが付きまとってしまいますが、ワイン好きにとっての初めてのアルザスワイナリー訪問として、外せないドメーヌであることは、間違いありません。

こちらも、ヴァインバック同様、テースティングルームでの個別試飲です。クラシカルなヴァインバックのテースティングルームに対して、結構モダンな部屋です。

ここのワインの特徴は、何といっても「混植混醸」です。ラベルへの表記の有無にかかわらず、品種が重視されるのはアルザスに限ったことではりませんが、特にアルザスは、グラン・クリュは、4品種(リースリング、ピノ・グリ、ゲヴァルツトラミネール、ミュスカ)に限定されるという規程に代表されるように品種が意識されていいます。そのような中にあって、品種よりもテロワールの個性を重視しているのが、このドメーヌの異色な特徴になります。その特徴を活かしたワイン造りが、混植混醸です。

品種ごとにワインを醸造して、最後にそれらを混ぜ合わせる所謂アッサンブラージュ(ブレンド)とは異なり、同じ畑で様々な品種を栽培し、それらのブドウを一緒に醸造します。地域的に混植混醸のワイン造りを行っている産地としてオーストリアのウイーンのゲミシュタ―・サッツが有名ですが、マルセル・ダイスは、個々の品種の個性を全面的に打ち出しているアルザスのワイナリーにあって、まさに異例な造り手です。

ちょっと疑問だったのが、ブドウは品種によって成熟時期が違ってくるので、どのように収穫をしているのかという点でした。同じ畑で、多くの品種をそれぞれ最適なタイミングで収穫するのは、相当な手間と想像していました。

これに対する解は、これを各品種の成熟時期をチャート示した資料で説明してくれました。「同じ畑のブドウは同じタイミングで収穫している。全て(の品種)が成熟しているタイミングを見計らって1週間くらいで収穫する。例え1種類成熟していなくても、全部一緒に絞ることで平均になる」とのこと。

圧搾は、普通は4時間くらいで終わるが、ドメーヌでは、12~16時間ぐらいかけて、ゆっくり圧搾する。汗をかくように絞り、皮が全く破れていない状態にし、マロラクティック発酵(MLF)を起こしやすくするとのこと。

日本向け(エノテカ)のリストには、リースリング等の単一品種もありましたが、これにつていは、「10%程度は単一品種のワインも造っているが、主に輸出向けで、フランスでは一部のレストランに出しているかもしれないが、少なくともアルザスではゼロ」とのこと。混植混醸へのこだわりは強いようです。

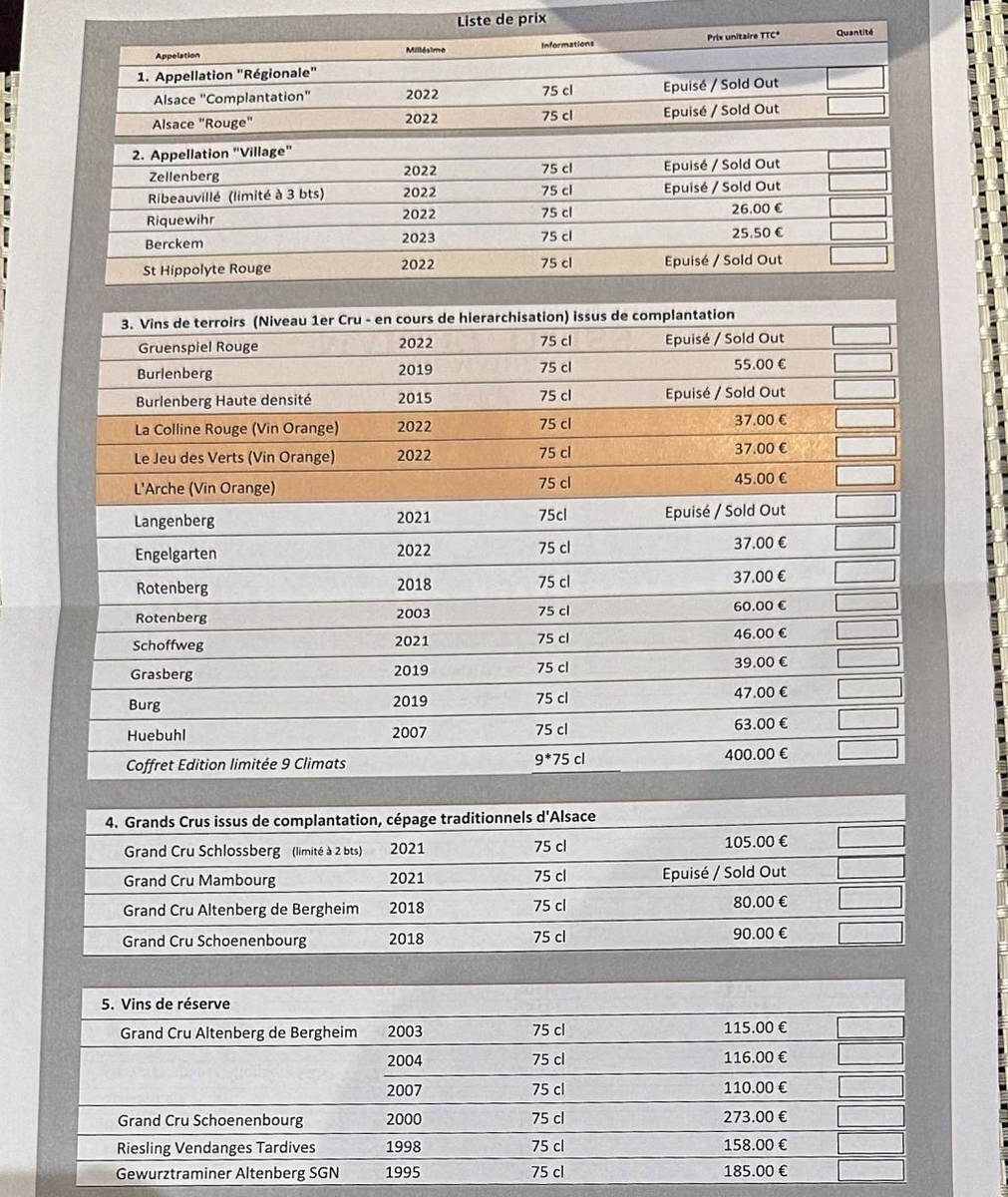

↓下の写真が、訪問時のドメーヌでの販売用のワインリストですが、遅摘み(VT)ワインや貴腐ワインを除き、単一品種のワインはありません。

テースティングメモ

試飲は、まず村名の2本、Riquewihr 2022とBerckem 2022から

村名は、一部樽を使うこともあるが、主にイノックスで熟成しているとのこと

Riquewihr 2022

リースリングとピノ・グリの混植混醸。

辛口で厚みがあるが、とても良い酸もあるとのコメント。

Berckem 2022

こちらは、13種の混植混醸。フルーティで食欲をそそる。フレッシュなアロマがあるが柔らかいテーストとのコメント。

柑橘というより、ほのかに甘いフルーツの香り、適度な酸と凝縮した果実味の印象。

13種の中に黒ブドウ(ピノノワール)も含まれているのか聞いたところ。マセラシオンはしていないが、(ジュースとして)含まれているとのこと。

続いて、プルミエ・クリュ(相当?)のワインです。

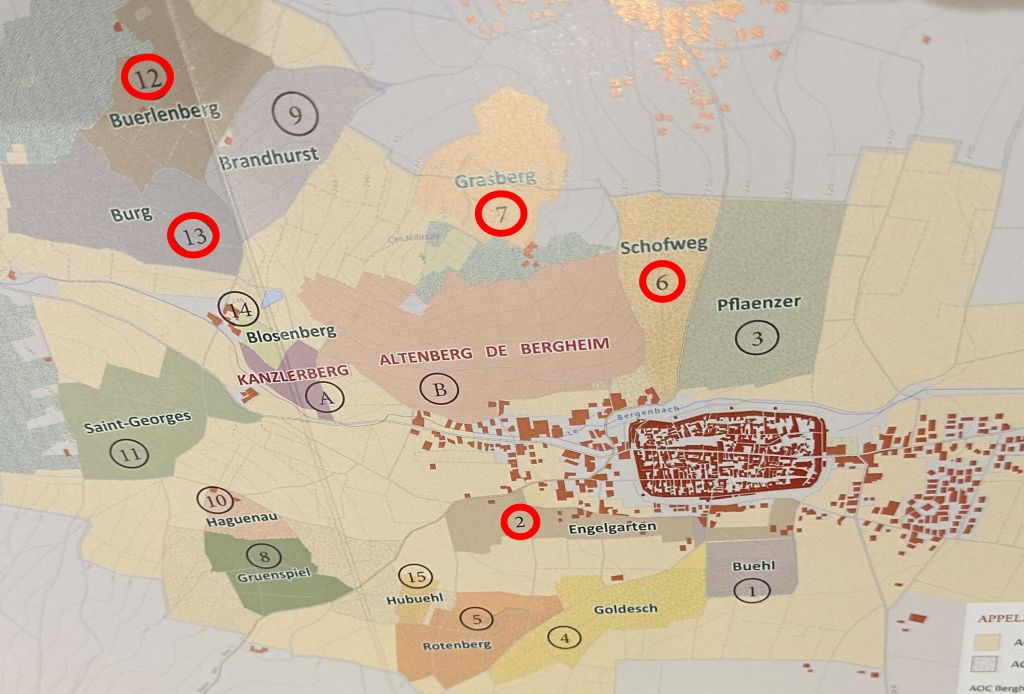

Engelgarten 2022

上の地図②の畑。Engelgartenは、「天使の庭」の意味

この畑は、丸い石が多くみられる痩せた土壌。南ローヌ等でも見られる丸い石は太陽からの熱を蓄える性質を持つため、暖かさが保たれます。

リッチでなめらかなテクスチャー、アロマティックで軽い酸味、ミネラルが感じられ、鯛などのシンプルな魚料理に相性の良いワインとのこと。

Shoffweg 2022

こちらは、上の地図⑥の畑。こちらは石灰岩土壌で、東向きで風がよくあたる比較的冷涼な畑とのこと。

厚みがあって締まったような香り、唾液が出てくるような味わい。確かにしっかりとした酸が感じられますが、僅かに樽からのバニラの香りと少しクリーミーなテーストもあります。グリルした白身の肉、子牛や鶏、鴨肉等に良く合うとのこと。鶏のクリーム煮等も相性が良さそうです。

このワインは、2年使用のブルギニヨンの樽(バリック?)で熟成させ、味わいに丸みを持たせているとのこと。

続いてプルミエ・クリュクラスの3本。

Buerlenberg 2019

上の地図⑫の畑。火山岩の土壌(表面に多数の穴が見られます)で、石灰岩が溶岩に囲まれている土地とのこと。

こちらは、今回、唯一の赤です。

鮮やかなルビーカラー。野性的でスパイシー、最後に酸味、フレッシュで少し緊張した後味が感じられるワイン。華やかな香り、繊細でエレガント、非常にドライでまさに冷涼地のピノという印象で、同じヴィンテージのブルゴーニュのピノとの違いがはっきりと感じられます。このワインは、ここで購入しましたが、長熟なタイプではないので、少し落ち着かせて、2,3年以内に飲みたいと思います。

ちなみに、90%ピノノワールで10%ピノ・グリが含まれているとのこと。

実は、ブルゴーニュも規程上は、少量のピノ・グリの混植混醸が認められていますが、実践している造り手は殆ど無いと思います。

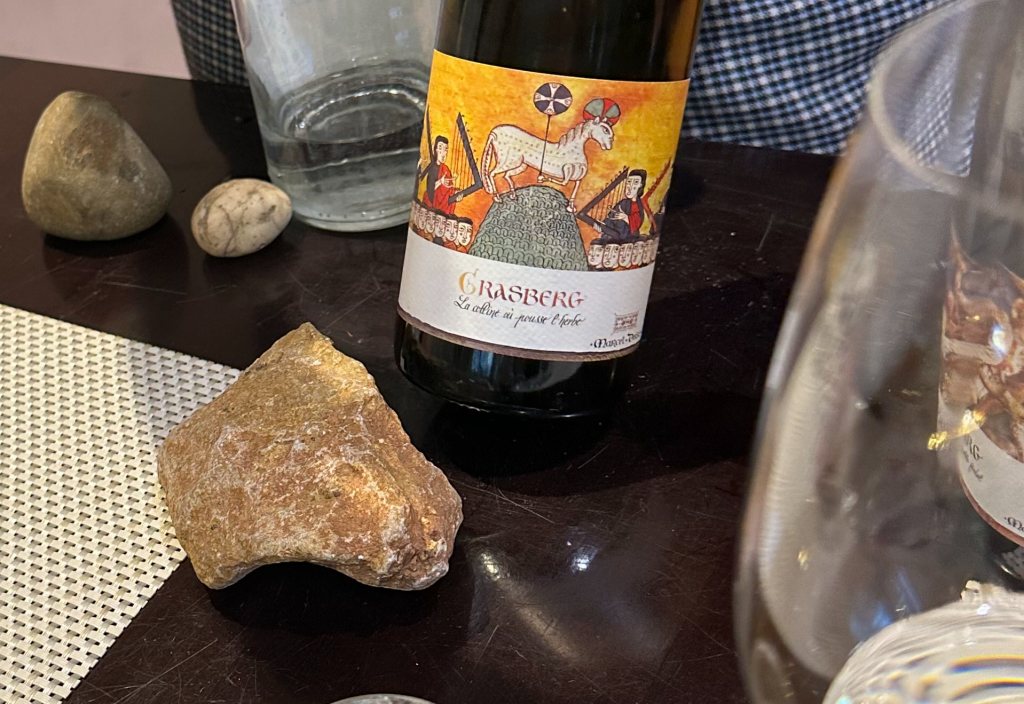

Grasberg 2019

上の地図⑦、グラン・クリュのアルテンベルグ・ド・ベルグハイムの上にある畑。グランク・リュの東に面した先ほどの⑥Schofwegは、羊や山羊の通り道で、草が生えていない土地であるのに対して、「草原の山」を意味するGrasbergは、草が豊富で、Schofwegを通って羊や山羊が草を食べにくるとのこと。

ラベルにハープが描かれていますが、ハープの音色が男性が女性を引き付けるイメージを表しているとのこと。

ちなみに、これらのプルミエ・クラスのエチケットのデザインですが、去年全て変えたようです。宗教的な面、村の風景、自然に馴染んだイメージからデザインしているとのことです。

鉄分を含む赤い石灰岩の土壌。

色合いは少し黄色が強くなり、熟した柑橘果実や南国の果実、アカシア、ハチミツ、味わいには、甘みを感じます。リースリング、ピノ・グリ、ゲヴァルツトラミネールの混醸のようですが、貴腐が少し入っているようです。

貴腐が入る理由は、少し北の高い所に位置しており、成熟が遅くなる土地のため、貴腐菌がついたブドウが採れることがあるとのこと。

羊?、山、ハーブの音色、まさにこのワインのイメージをしているエチケットです。

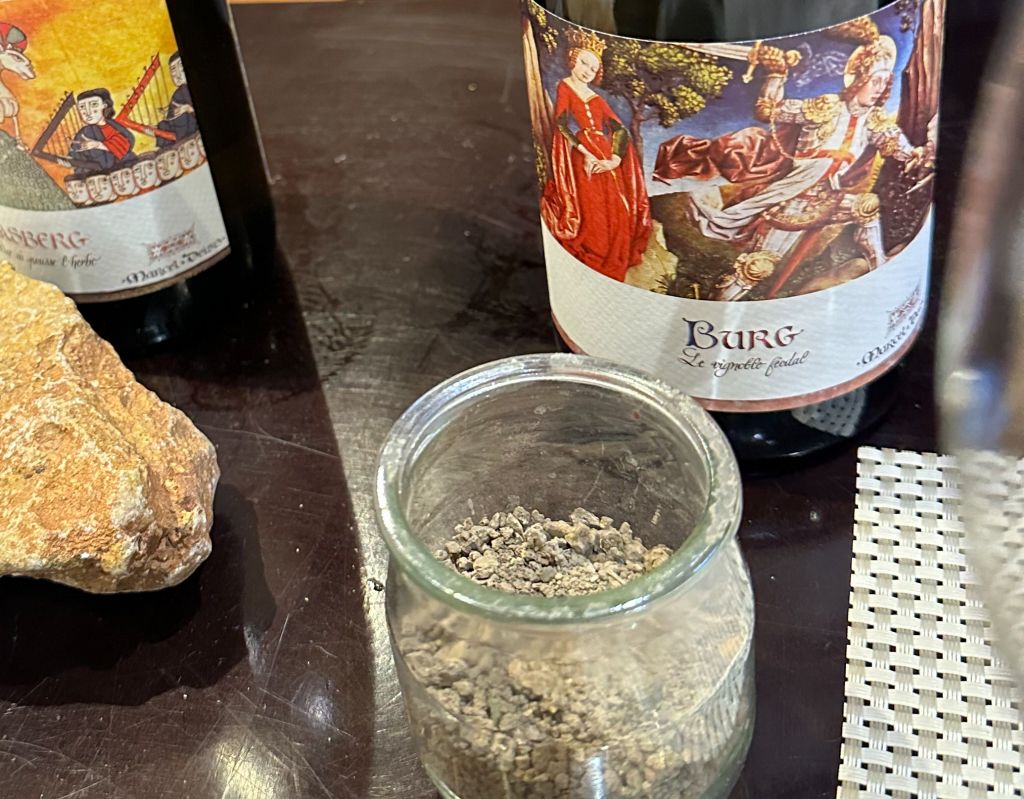

Burg 2019

上の地図⑬の畑。

雨が降るとスポンジのように水を吸収する粘土質土壌。黒くて重い土だが、南向きの畑暖かさが守られた畑のようです。

粘土質の土壌のゆえ、力強く、エキゾティックな香り。こちらも柔らかな甘みを感じ、長い余韻が残ります。

プルミエ・クリュクラスは、今回試飲したものを含めて、9種類のようです。ちなみにセットで400€で販売していました。ちょっと買いたい衝動にかられましたが、後に控えているブルゴーニュを考えて諦めました。

続いて、グラン・クリュです。

左から

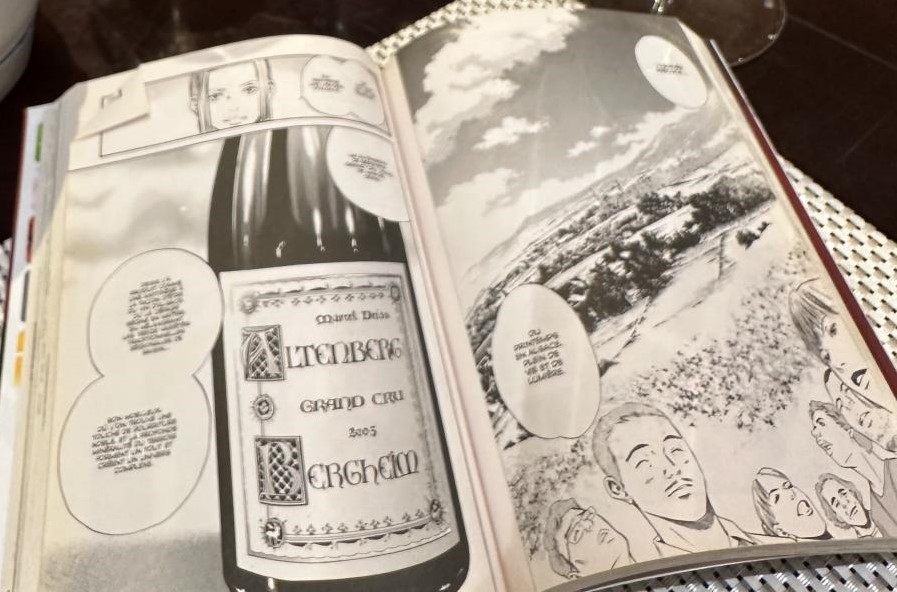

Altenberg de Bergheim Grand Cru 2018

Schlossberg Grand Cru 2021

Manbourg 2022

「神の雫」で取り上げられていました。この漫画、フランスでも人気のようで、色々なドメーヌで見かけました。

シュロスベルグは、柑橘系果実と白い花の香りで、リースリング主体のようですが、恐らくポテンシャルは相当高いのでしょうが、若いせいか、ここでの試飲では、正直、あまりインパクトは感じませんでした。ちなみに3種のグランクリュの中では、最も高価です。

アルテンベルグ・ド・ベルグハイムは、貴腐が入っており、熟成も感じられる色合いです。アプリコット、白桃やハチミツの甘い香り。バターやナッツも。最も厚みのあるボディで、色々な要素が湧き出てくる複雑なテーストです。

最後は、最も楽しみにしていたマンブール。まさにドメーヌを代表する混植混醸のグラン・クリュです。流石に人気なのか、数本しか残っていない2022年を試飲しました。

マンブールを最後に飲んだのは、6年ほど前で、2012年のヴィンテージだったと思います。複雑で深みのある味わいに驚きましたが、当時は、酸化熟成したワインがちょっと苦手だったこともあり、その後、購入することはありませんでした。

そのイメージで試飲しましたが、複雑ながら意外にもフレッシュな印象で、それほど癖が感じられな素直な味わいに驚きでした。やはり、このワインは、熟成で真価を発揮するワインだと思います。

試しに、飲み頃を聞いたところ、「少なくとも、あと3~4年は寝かせてほしい。15年はもつワインです」とのこと。試飲した2022年は在庫が少ないということで、購入できず、在庫のあった2021年を購入しました。数年後に再会してみたいと思います。

ドメーヌが何よりもテロワールを重視する背景が良く理解できた非常に楽しい試飲でした。複雑な土壌が入り組んだアルザスのワインを知るのには、まさに打って付けのドメーヌであることを実感しました。

Domaine Albert Boxler訪問

ワイナリーについて

この日最後の訪問先は、Domaine Albert Boxler(アルベール・ボクスレ)です。

あまり馴染みのないワイナリーでしたが、日本人の方が働いているということに興味をもち、今回の訪問先のひとつに選びました。最初に訪れたドメーヌ・ド・ランヴォルのあるインガースハイムの近くのNiedermorschwihr(ニーダーモルシュヴィア)村にあるドメーヌです。

ド

ド

メーヌは、フランスを代表するワインガイドである「レ・メイユール・ヴァン・ド・フランス」で3つ星を獲得しており、当主のジャン・ボクスレさんはアルザスの3つ星若手のホープとして知られているようです。

↓ドメーヌの当主の片腕としてブドウ栽培や醸造を担当する秋田悠樹(アキタ ユウキ)さんです。2013年からこちらで働いているようです。

秋田さんは、このドメーヌの醸造設備を借りて、自身のワインも造っているようで、日本ではアルベール・ボクスレのワインの輸入元でもある横浜君嶋屋で自らの名前のワインを販売しているとのこと(シルヴァネールのワインのようです)

ドメーヌの所有畑は、約22haということで、マルセルダイスとそれほど変わらないようです。グラン・クリュは3つとのこと。こちらもビオロジック栽培。

今年(2024年)は特に雨が多く、結構実が落ちてしまったことで、ピノ・グリやゲヴェルツは収量が下がった(リースリングはそれほ悪くはなかった)ようです。

テースティングメモ

試飲は、ピノ・ブランから。

Pinot Blanc 2022

Pinot Blanc Reserve 2022

大樽で熟成。小さなステンレスタンクもあるが大樽を優先して使用している(乾燥させないため)とのこと。MLFは、自然に起こる。

↓試飲の時に写真を撮り忘れてしまいましたが、こちらは、ドメーヌで購入して後日、ブルゴーニュに滞在中に飲んだPinot Blanc Reserve 2022です。

ちなみに、Reserveの規程は特に無く、ここでは良い畑のブドウからのワインのようです。

輝きのあるレモンイエローの外観。洋ナシや白桃といった白い果実のやさしい香り。最初のアタックは、爽やかですが、直ぐに程よい酸と厚みのある果実味が口の中に広がり、心地良い僅かな苦みの余韻を感じます。とても美味しいピノブランです。

↓ブルゴーニュの総菜屋で購入したアペタイザーとの相性が抜群でした。

続いてピノ・グリです。

Pinot Gris 2022

Pinot Gris Heimbourg 2020

Pinot Gris Sommerberg Grand Cru 2020

ドメーヌによって甘辛の差が出る品種ですが、こちらのピノ・グリは、やや残糖を感じるオフドライといった印象です。繊細ながらも桃やハチミツの甘やかな香り、味わいも酸がほどほどで優しい印象。できるだけ酸を残そうとしているとこのこと。

秋田さん個人的には、ピノ・グリは、リースリングよりも温暖化には強い、酸が落ちにくい印象というコメントでした。リースリングは、酸が落ちにくい品種と認識していましたが、意外にもピノ・グリも酸を保持できる品種のようです。

ちょっと面白かったのが、最近は、ピノ・グリはあまり売れず、ピノ・ブランの方が人気があるという説明でした。ピノ・グリは甘口にも辛口にもなりますが、どちらかと言えば、甘口の方が造りやすいようですが、甘口のピノ・グリは、最近の辛口志向には合わず、より食事に合わせやすいピノ・ブランの方が好まれるという背景があるようです。

日本では、市場に出ているピノ・グリは辛口が多く、またオレンジワインのブームもあってピノ・グリ人気が高いですが、アルザスのクラシカルなピノ・グリはやや残糖を感じるものも多いようです。

造り手にとっても、ピノ・ブランは、病気に強く育てやすい品種のようです。

Gewürztraminer Reserve 2021

やや濃いレモンイエロー。ライチ、アプリコット、黄桃などのストーンフルーツ、パイナップル。半甘口ですが、適度な酸もあり、しつこさを感じない爽やかな甘さ。

温暖化の話題になり、将来温暖化が進んだ場合に、アルザスも品種を変えたりするのか尋ねたとこと、将来的にはあり得ると考えており、ドメーヌも試験的に、1区画でシラーを植えているとのこと。もちろん現状では、規程上、アルザスAOCを名乗れませんが、10%以内の混醸は可能なようです。アルザスのシラーワインというのは、ちょっと想像できませんが笑。ちなみにネッビオーロも造っているところはあるようです。

霜害については、リースリングは、(芽吹きが遅い品種なので、)それほど被害はないようですが、剪定を春先までしない(=遅らせる)ことで、芽吹きを遅らせることができ、霜害のリスクを軽減することができるようです。

最後の試飲は、ピノ・グリのSGN(貴腐ワイン)です。

Pinot Gris Graand Cru Brand Selction de Grains Nobles

貴腐と言えばリースリングを想像しますが、ピノ・グリも貴腐が付きやすい品種です。

ゴールデンイエローの外観。アプリコット、ネクタリン、マンゴー、オレンジピールやハチミツ、ナツメグの香り、当然甘いですが、背後に酸もしっかりとあり、引っ掛かりを感じないスムーズな飲み口です。これは、さすがに美味しいですが、残念ながら購入はできませんでした。

前のマルセルダイスでの滞在が長くなってしまって、遅い時間の訪問になってしまいましたが、秋田さんには快く対応していただきました。

時間的にあまり余裕のない試飲になってしまいましたが、アルザスでは珍しい日本人醸造家ということで、気さくに色々と話をしていただき、短いながらも有意義な訪問でした。特にピノ・ブランの人気については、意外でもあり、興味を惹きました。

最後に、今回のアルザスのワイナリ訪問に際して、計画段階から色々と相談にのっていただき、当日のアテンドも無理なスケジュールだったにもかかわらず、臨機応変に対応していただいた現地在住のEikoさんに深く感謝いたします。

了

コメント