2025年秋、「七賢」のブランド名で知られている山梨県北杜市白洲町の老舗酒蔵「山梨銘醸株式会社」を訪れました。

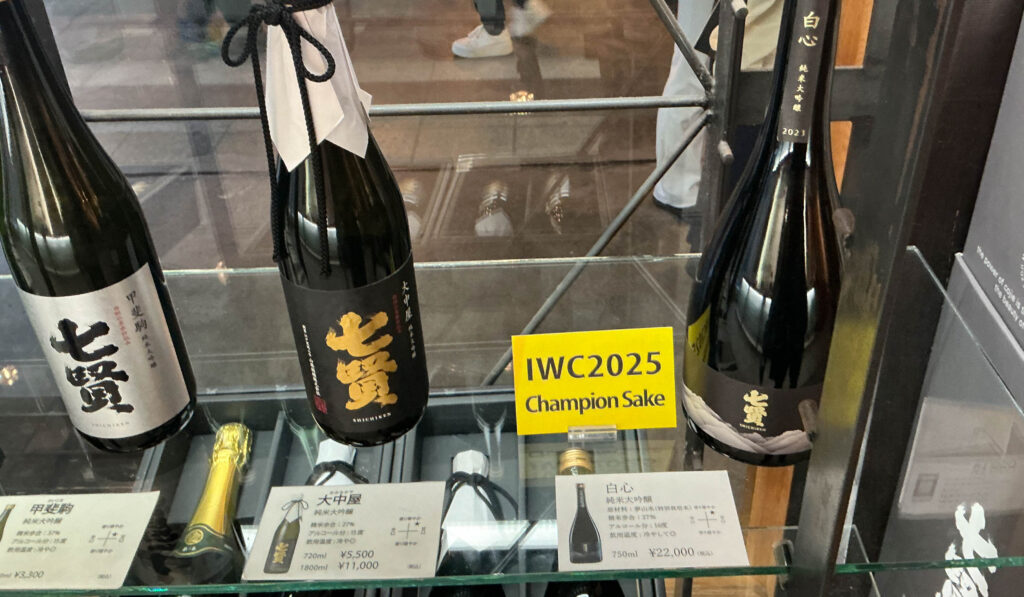

フラッグシップの限定酒「純米大吟醸 七賢 白心」が今年のIWCのSAKE部門のチャンピオン・サケを獲得し、勢いのある蔵を社長の北原対馬さんに案内していただきました。

七賢の歴史と文化

七賢の誕生

1750年(寛延3年)に北原伊兵衛が白州の水に惚れ込み、旧甲州街道沿いのこの地で休業中の酒蔵を購入したのが始まりです。北原伊兵衛は、長野県高遠(現在の伊那市)出身で、代々酒造業を営んでいた北原家から分家しています。

創業当時の江戸時代は、酒蔵は、1村で1軒に制限されており。政府から酒株を買い受けて1株当たりの生産量が決められていました。発酵学や微生物学的な見識がない中で生産された酒は、流通性がなく、競争原理は働なかったようです。明治時代になり、政府の酒税政策等の理由もあり、酒造業者の合併推奨が行われ、多くの小規模な酒蔵が合併を余儀なくされましたが、ここは、それを逃れたとのこと。

酒樽から瓶が使用されるようになり、殺菌学の発展から流通性が高まり、酒が豊富に出荷することが可能になったのに伴い、10代目蔵元の北原庫三郎が1925年(大正14年)にこれまでの北原商店から法人化し、酒名を七賢に変えました。流通の発達等により、当時の酒蔵は潤っていたようです。

そして、七賢ブランドを使ってちょうど100年目にあたる今年にIWCの酒部門でチャンピオン・サケという栄光に輝いています。

行在所の見学

行在所とは、天皇や上皇が地方へ行幸・行啓した際に一時的に滞在した施設や仮御所のことです。

1830年(明治13年)明治天皇が訪問し、1泊された6月22日にこの建屋は史跡の扱いとなっています。戦火を逃れ、経済的にも余裕があったので、この行在所は当時のまま綺麗に残されています。

行在所と伝奏蔵(北原家所有の歴史的に貴重な美術品や郷土資料を展示)は、一般のツアーでも見学することができるようですが、今回は、特別に北原社長に案内していただきました。

足を踏み入れるとすぐに下の「管原銀行」の看板が目に入ります。

明治当時は、酒蔵は潤っており、銀行も経営していたようです。ちなみに「菅原」は人名でなくこのあたりの昔の村名です。

明治天皇の訪問にあたり、山梨県は天領地(幕府の直轄領)で殿様がいなかったため、中央から随行人として山岡鉄舟(幕末から明治にかけて活躍した幕臣・剣術家・政治家)を迎え、1週間ほど北原家へ泊って確認を行ったとのこと。

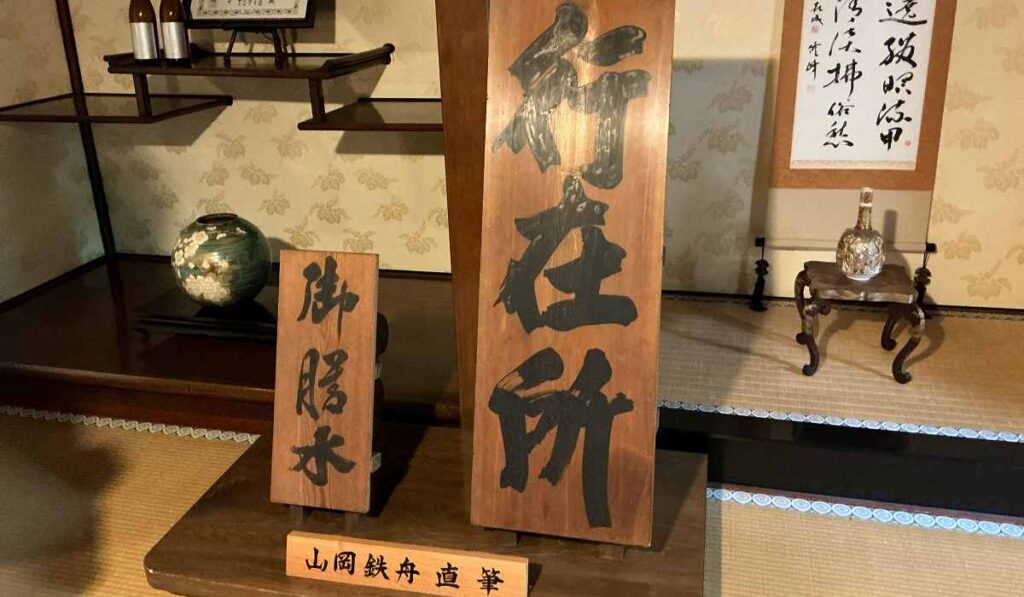

↓山岡鉄舟の書いた立て札が保存されています。

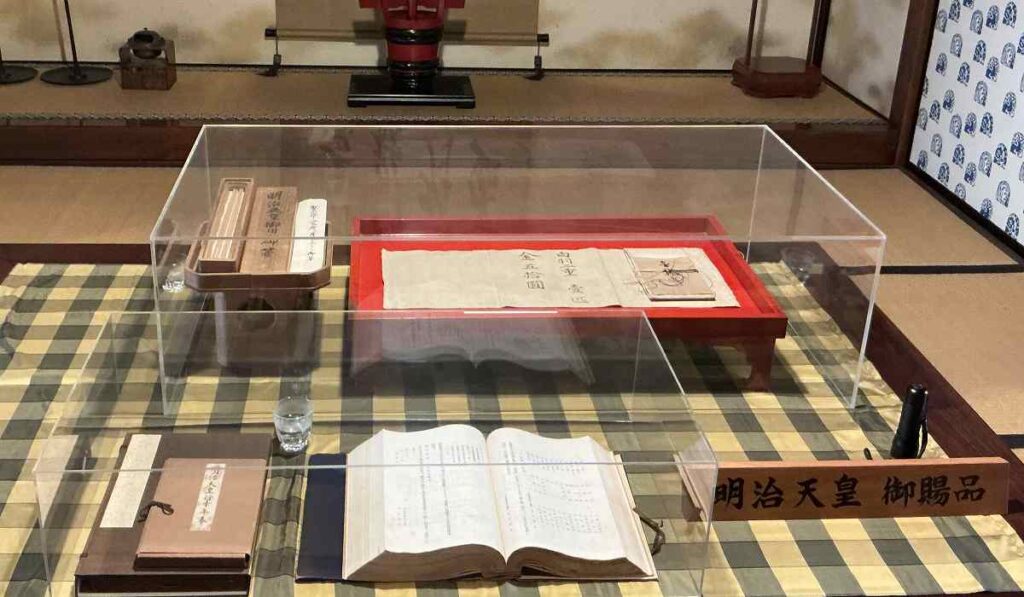

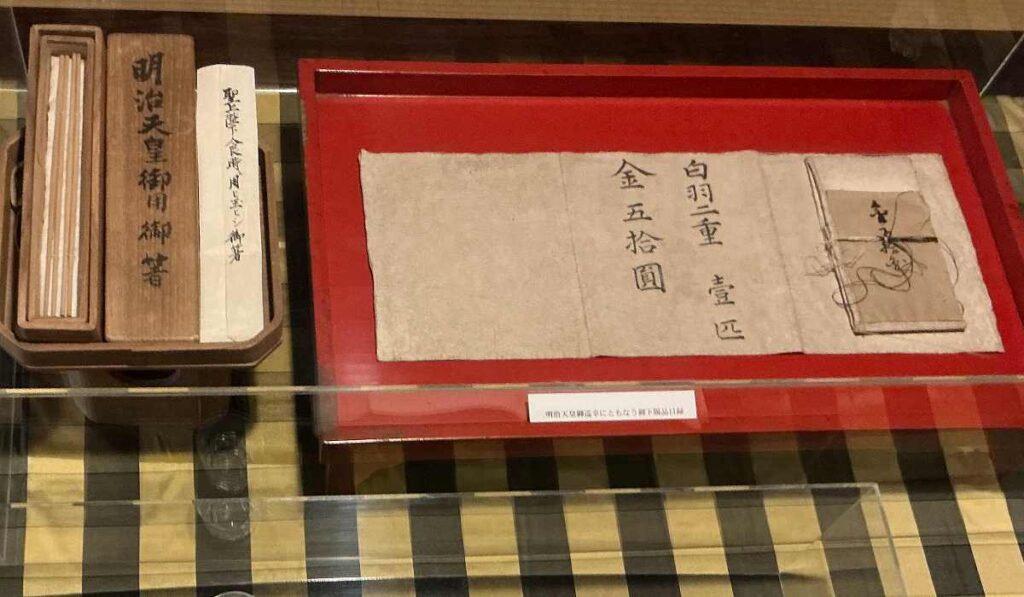

↓明治天皇は、6月22日にここで夕食をとって泊まり、次の訪問地、長野に向かったとのことで、使用した箸が展示されています。箸箱には、明治天皇御用箸の文字が書かれていますが、当時は、位の高い人でないと書けなかったため、西郷隆盛の実弟の西郷従道(さいごう つぐみち)が書いたとのこと。

欄間の欅の一枚板に「七賢」の酒名の由来となった七賢人が彫刻として刻まれています。高遠城主・内藤駿河守から竣工祝いとして贈られたもののようです。

明治天皇とブルゴーニュワイン

北原社長から明治天皇とワインの関わりに関して興味深い話を伺うことができました。

明治天皇は酒をこよなく愛したようで、かつ甘党であったため、糖尿病を患っていました。侍従医がワインなら少し飲んでも良いということで、宮内庁が今の明治屋に命じてブルゴーニュワインを輸入しはじめたとのこと。

宮家でワインを嗜むようになったのは明治天皇からで、ブルゴーニュでは日本のワイン文化の発達の礎は明治天皇であると言われているようです。その証として参道に酒樽と並んでブルゴーニュワイン協会が寄贈しているワイン樽が並んでおり、DRCも毎年1本奉納しているとのこと。確かに、明治神宮を訪れた時に、なぜブルゴーニュのワイン樽かと疑問に思っていましたが、その謎が解けました笑。

新嘗祭への奉納

新嘗祭(にいなめさい)は、毎年11月23日に天皇がその年の収穫に感謝し、神々に新穀を供える宮中祭祀です。

日本の田畑を2つ選び、新穀と白酒(しろき)をご奉納し祭りを楽しむことになっており、当時は甲府の畑から奉納していたが、甲府に酒蔵が無くなったため、現在は、七賢が明治神宮に白木をご奉納しているとのこと。

また、明治神宮参道に白州の花崗岩からの白玉石を奉納しているようです。

日本最古のピアノ

部屋の中にピアノが置いてありますが、これは10代目当主の北原庫三郎の娘、北原多都(たつ)さんが福沢諭吉の孫(中村愛作)と結婚し、当時横浜で購入し贈られたもののようです。その後、(中村家は、)戦火を避けるためにピアノとともに、北原家に疎開し、そのままここに置かれたとのこと。

このピアノは、S.CHEWピアノと呼ばれるもので、1920年代から1940年代にかけて横浜中華街で製造されていた周ピアノ(Chew Piano)のブランドのようです(周莜生という人が創業者)

↓多都が乗っていた籠も展示されています。

白州の地下水について

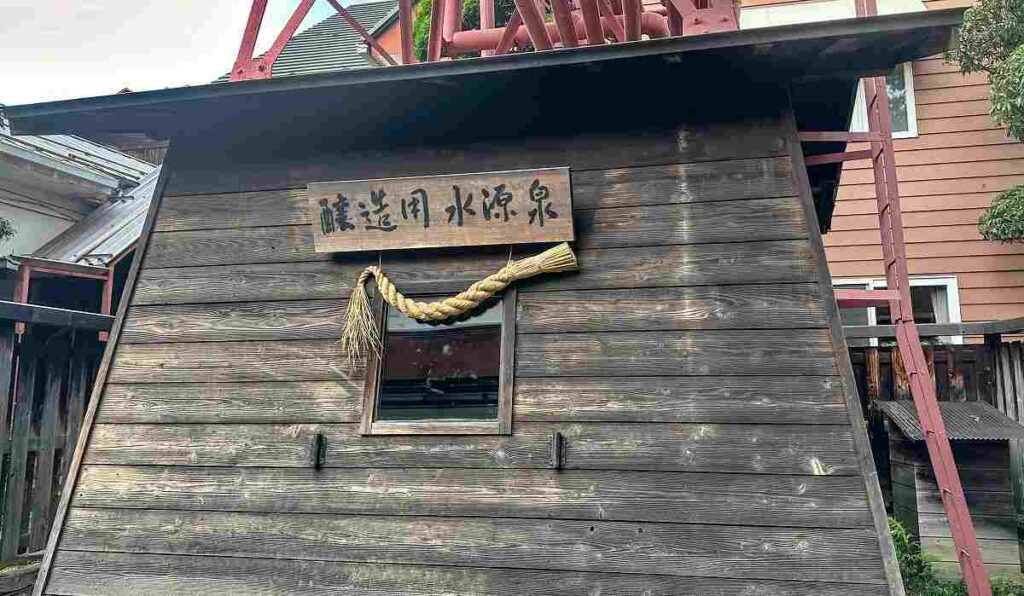

七賢を語るうえで、欠かせないのが水です。

ここ白州の水は、「サントリー 南アルプスの天然水」やコカ・コーラの「い・ろ・は・す 天然水」でも使われていますが、ちなみに、最も有名なのが、この水をウイスキー造りに使っている「サントリー白州醸造所」かと思います。醸造場を見学した際に、一緒に七賢に立ち寄るというのが白州観光の見学コースにもなっているようです。

敷地内には「甲斐七福神 弁財天」が祀られており、蔵の井戸と深く関係しています。弁財天は水の神であり、七賢の酒造りの根幹である白州の水を象徴する存在です。

井戸水は南アルプス連峰の甲斐駒ヶ岳から花崗岩の細かい砂礫を通って27~28年かけて湧き出た水を使用しているとのこと。ミネラル分を残さず、硬度が低い(20mg/L)軟水で、発酵が難しいが、それを強みにして、ここでしか作れない酒造りを行っているとのこと。

醸造蔵の見学

醸造蔵の見学は、一般にはできないようですが、今回は、ワインスクールのアカデミー・デュ・ヴァンのツアーということで、勉強もかねて、北原社長に案内していただきました。

ここでは、マスクと帽子を着用しました。

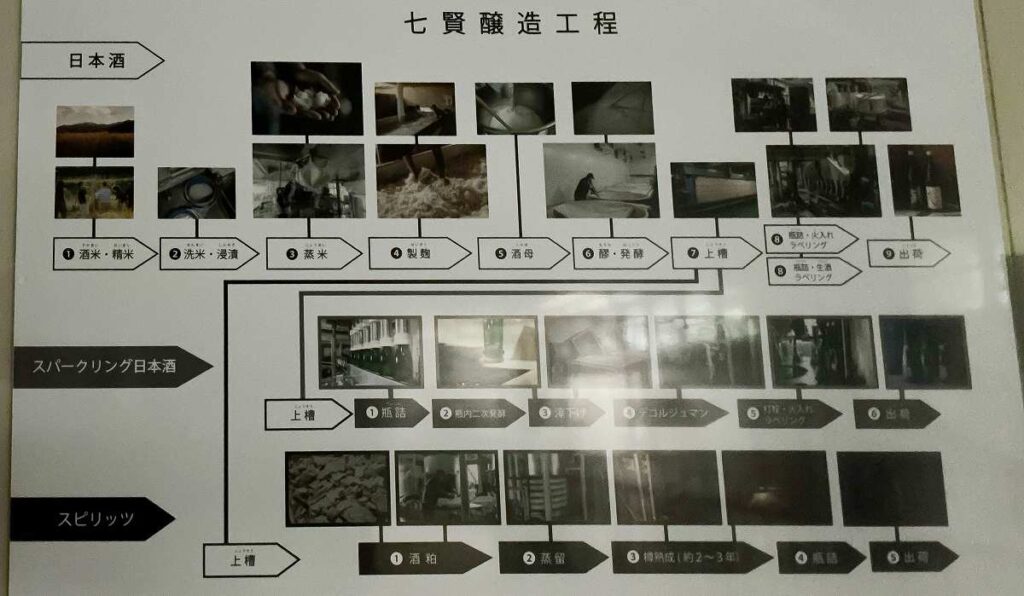

↓醸造工程ですが、瓶内二次熟成のスパークリング日本酒の醸造工程も記されています。

スパークリング日本酒に力を入れている七賢ならではかと思います。

(以下、企業秘密的な内容もあるかと思いますので、一部の細かな数字は割愛させていただきます)

精米工程から説明がスタート。

七賢での精米は、70%、57%、47%、37%、27%で、7という数字に拘りを持っているのが面白いところです。

精米歩合が分かりやすいように、瓶の色を変えているようです。

27~37%が黒色

47~57%が緑色

70%が茶色

といった具合です。

精米後の米に残っている糠を取り除く洗米の工程は、天然水の水流で行っているとのこと。その後の重要な工程が浸漬です。米に給水させる浸漬は、日本酒の味と品質を左右する重要な工程で、限定給水と呼ばれ、秒単位で浸漬時間を調整して、狙った給水率に仕上げます。

こちらの酒蔵ではベースとなる洗米と給水(浸漬)を現在考えられる最も高いレベル(精度)で行っているとのこと。

この後で米を蒸します。ここでも温度管理に徹底的にこだわっています。蒸米後に表面を乾かし、外硬内軟という麹菌が表面に定着しやすく、内部は糖化し易い状態にし、その後、冷気をあてて目的の温度まで下げます。

蒸した米は、麹、酒母、醪(掛米)となりますが、それぞれの用途で温度を精緻にコントロールします。従来は、蔵人の経験や勘に頼っていた部分を経験をもとに数値(と計算式)に基づき正確に管理する仕組みを作り上げているようで、このような仕組みを活用することで、この蔵では、かつての(重労働や勘に頼っていた)作業を女性を含む9~10名ほどの製造従事者で多能工化しているとのこと。

造りで、特徴的なのが、

・一般的に約48時間と言われる麹を造る(製麹)時間を長めにとることで、酵素力を高めている

・裾ものの純米酒も吟醸酵母を使用しており、全品、低温度で発酵、低アルコール原酒に仕上げ、加水は行わない

・酒母造りの工程は、低温速醸(一般に10℃程度)ではなく、少し高めの温度の中温速醸を採用している

・白州の軟水を考慮した酒造り

1,200円程度の純米酒でも決して手を抜かない姿勢がうかがえます。特にフレッシュさを重要視した酒造りを徹底しているようで、タンク貯蔵を行わず、醸造後5日以内に瓶詰めして、瓶で(許容温度の)ぎりぎりまで下げて火入れをしています。

七賢はデリケートな酒質で、長期熟成を前提としておらず、できるだけ早く開栓して飲んで欲しいとのこと。

スパークリング酒の工程の説明もありました。こちらの蔵が、特に力を入れているのが、このスパークリング酒です。

全て、シャンパンと同じ瓶内二次発酵で造られています。原酒はタンクでアルコール度数10度で製造、その後、活性した澱を数%混濁させて、その澱自体に酵母を加え、酒に残された糖分を計って、アルコールに分解させる。シャンパンと異なりショ糖は一切転嫁しない。ベース酒のアルコール度数を固定化しないと二次発酵進まない。二次発酵で乾燥酵母を入れることができないため、澱を加えることで二次発酵を起こさせるとのこと。

↓こちらで二次発酵させているようです。

テースティング

最後は、素晴らしいテースティングルームで試飲です。

何といっても、今回は、2025年IWCのチャンピオン酒の試飲もあるとのことで、期待が膨らみます。

5種類のうち、何と3種類がスパークリング酒でした。

・スパークリング日本酒 山の霞

・スパークリング日本酒 杜の奏

・アラン・デュカス・スパークリング サケ

・純米 風凛美山(ふうりん・びざん)

・純米大吟醸 白心(はくしん)

スパークリング日本酒 山の霞

二次発酵らしいきめ細かい繊細な泡、うすにごり。乳製品のミルキーな香り。

アタックに爽やかな甘みとまろやかな酸味を感じます。ふくよかでコメの旨味も感じられ、とてもバランスの良い日本酒スパークリングでした。

スパークリング日本酒 杜の奏

ココナッツ、バニラ、メイプルシロップ、少し焼きリンゴの香り。

何と、ウイスキー樽で短期間熟成させた日本酒をべースにしています。このウイスキー樽は、サントリーの白州醸造所で使用されていたものとのこと。

アタックにクリーミーな甘み、ウィスキー樽からのスパイシーさと米の旨味が絡み合うちょっと経験したことがない味わいです。非常に面白いスパークリング酒です。

アラン・デュカス・スパークリング サケ

これも変わり種のスパークリング酒です。名前のとおりフランスの3つ星シェフ、アラン・デュカス(Alain Ducasse)とのコラボ商品です。

「山梨の水と地中海のインスピレーションを礎として、デュカス・パリとメゾン七賢が生み出した、独自のスパークリング日本酒」という謳い文句のようです。

米の香りとともにイチゴやチェリーのフルーツや乳製品の香り。国産の桜樽で熟成させているようですが、流石に前銘柄のような強い樽のニュアンスは前面には感じませんが、香りに奥行を与えています。味わいは、こちらは完全に辛口です。フレンチの食中酒としてのマリアージュを考えられているように思います。

和食と味わうシャンパン替わりの用途も考え、こちらを購入しました。

左から、杜の奏、アラン・デュカス・スパークリングサケ、山の霞。

杜の奏も、にごりのように見えますが、こちらは、クリアーなスパークリングだったと思います。

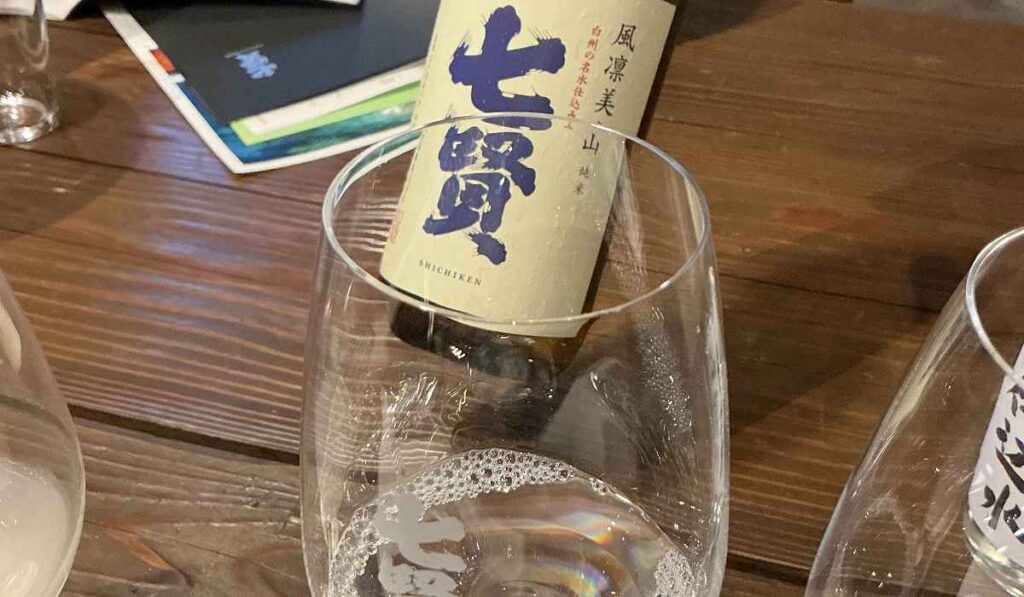

純米酒 風凛美山(ふうりんびざん)

北原社長の醸造に関する説明にも登場した最も価格の安い純米酒です。酒米はひとごこち、あさひの夢。精米歩合70%で吟醸酵母が使用されています。

炊き立ての米に、リンゴや柑橘を感じる爽やかな吟醸香。やや辛口でフレッシュな飲み心地で、キレも感じ、米の旨味がじわりと広がります。

あえて、この純米酒を今回の試飲で出してきたことに、裾ものでも決して手を抜かない蔵の自信が感じられる酒でした。

純米大吟醸 白心(はくしん)

最後が、今年のチャンピオン酒、「白心」です。

ちなみに、「チャンピオン酒」とは、世界最大級のワイン品評会「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)」のSAKE部門において、酒の全カテゴリーの中から最も優れた1銘柄に授与される最高賞のことです。

要するに、その年の世界一と認められた酒ということです。

酒米は、夢山水。精米歩合27%、アルコール16度。低温で1年間熟成。

ラベルに描かれた甲斐駒ヶ岳ラベルは染色作家の 古屋絵菜さんの蝋纈染めから。

生酒のような爆発的なフルーティな香りではありませんが、非常に上品な華やかさを感じる吟醸香です。穏やかな酸味と共に透明感のある爽やかな白桃を感じさせる甘み。柔らかな米の旨味が口中に広がります。綺麗な酒質は、造りもですが、白州の水によるところも大きいかと思います。至福の一杯でした👍👍👍

↓価格は、22,000円、なかなかのお値段です。

おわりに

今回のアカデミー・デュ・ヴァンさんのツアーは、北杜市の2つのワイナリー(→こちら)とこの七賢の蔵元を訪れるものでしたが、日本ワインと日本酒、歴史は全く異なるものですが、いずれも造り手の情熱が感じられた非常に興味深く、有意義なツアーでした。

最後に、ユーモアを交えながら軽妙な語り口で案内していただいた北原社長とツアーを企画・引率いただいたアカデミー・デュ・ヴァンの青山敦子講師に深く感謝いたします。

了

楽天市場で七賢を探す

コメント